Home > 医学生・研修医向け情報 > 指導医の風景

2011年8月27日木曜日

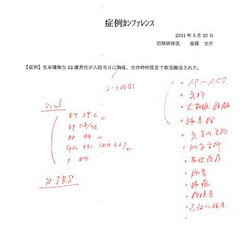

今日は、外人講師のカンファレンスとBed side teaching がありました。 症例は、60歳代の女性で、意識を失った状態で部屋で発見され、救急搬入されました。

来院時のバイタルは、BP=90/40, p=150, BT=39.7℃, RR=39, SpO2=97%(RA) でした。乳癌の術後でUFTを服用中。ほかに統合失調症で他院通院中です。

入院後の経過も検討し、鑑別は多岐に及びましたが、最終的には敗血症性ショックの診断に至りました。

Bed side では、心音や神経学的所見もとり、研修医も勉強になりました!

2011年8月24日水曜日

「韓国グリーン病院訪問と平和の旅」もいよいよ終わりの日を迎えました。

朝、ホテルで朝食をとり、10時に出発。

途中、土産物屋に寄り、仁川空港へ。

空港に入ったのは12時くらいだったが、手荷物検査や出国検査を受けて空港内で昼食を食べたらもう搭乗時刻になりました。

14:25発の飛行機に乗り、一路日本へ。

日本に着いたのは16:00過ぎくらいだったような。結構時間かかったよね〜。

それから、空港タクシーに乗り、家に着いたのは19時でした。

う〜ん、帰りはほとんど半日がかりだな〜。

やっぱり、韓国は近くて遠い国でした。

でも、無事に帰って来れて、良かった〜!

留守中、ご迷惑をおかけした方々、ありがとうございました〜!!

2011年8月23日火曜日

朝、8時にロビーに集合し、バスに乗って朝食へ。

それから、広州市までバスで1時間、「ナヌムの家」に到着しました。

「ナヌムの家」とは、日本軍による従軍慰安婦の歴史観で、関係資料や当時従軍慰安婦をしていたハルモニと交流することができます。

私達が行ったときは、日本人のガイドとドイツ人と日米ハーフのボランティアの方が対応していただきました。

資料館は、生々しく、衝撃的でした。日本人はアジアに対してなんてひどいことをしてきたのかと改めて感じざるをえませんでした。日本は、国際的に認められるためには、これらの自国の歴史をしっかりと総括しないといけないのだと感じました。

昼食を挟み、午後は、西大門刑務所歴史館へ。

ここも、日本の統治下で作られた場所で、独立運動への弾圧や運動家への尋問や拷問を行った場所でもあります。ここでも、日本が行った侵略的行為があらわになっており、民族的な責任を感じました。一方で、広大な地所を自国の歴史を学ぶ場所として整備している韓国の姿勢は見習うべきものがあると思われました。

夜は、食事の後、15年前に韓国で生まれ、アジア初のブロードウエイまでいった「MANTA」という劇を観に行きました。日本から高校生らしき人たちが団体で観劇に来ていましたが、台詞がほとんどないパントマイムと音楽と踊りと掛け合いが主体の劇なので、言葉がわからなくても問題なく楽しめました!なんと、この「MANTA」ソウルに3会場あって毎日2~3公演をほとんど満席でこなしているそうです。すごいね!

2011年8月22日月曜日

今日は、午前中、韓国の職 業病対策協議会を訪問。その後、九里市の緑病院を訪問し、視察。

昼食では、九里市の緑病院の医師たちと一緒に歓談し、午後はソウル市の緑病院へ。

家庭医によるナーシングホームへの訪問診察に同行し(韓国では、訪問診療は認められていないそうです。医師は、医療機関外で医療行為を行うことを認められていないらしく、訪問診療そのものがないとのことでした。だから、厳密にはナーシングホームでの診察は違法になるようです)その後は、緑病院の医師達とお互いの医療活動についてのプレゼンテーションと討論を行いました。

夜は懇親会で、2次会までたくさんの医師が参加してくれました。

2011年8月21日日曜日

朝、4時に起きて、荷物の準備をして、5:30に空港タクシーが迎えに来て、関西空港へ。11:25の飛行機で韓国の仁川(インチョン)に1時間あまりで到着。飛行機が「気流の関係で」おおいに揺れて、しかも仁川空港の滑走路を一回バウンドする着陸だったりしましたが、なんとか無事でした。(今回は、当院の姉妹病院である韓国の緑病院を訪問するツアーだったので、飛行機には院長も事務長も乗っていましたから、何かあったら病院がどうなるか心配なところでした。)

空港からバスでソウル市内へ入り、景福宮(キョンボックン)を観光。

この宮殿は、1392年に開国した朝鮮王朝の宮殿として1395年に建設された最古の宮殿ですが、1592年豊臣秀吉の朝鮮侵略により焼失してしまいます。その後、1860年代に再建されますが、1895年日本軍による反日派の閔妃皇后の暗殺の場となり、1910年の日本による韓国「併合」後は、多くの建物が除かれ、朝鮮総督府が建てられました。朝鮮のシンボルであり、それだからこそ日本の侵略と深く結びついた宮殿なのです。

その後、タプコル公園へ。

仏教の大圓覚寺があったところですが、ここは1919年3月1日に始まった三・一独立運動の発祥地として有名です。公園内には、独立運動に関わった人々のレリーフが飾られています。

夜は、近くの韓国料理店で、たくさん韓国料理を堪能しました。青唐辛子が生で出て、食べた研修医は赤くなって沈没しかかっていました。これは、要注意ですぞ!

2011年8月20日土曜日

今日は、関西版の家庭医療夏期セミナーが大阪で行われ、参加しました。

京都家庭医療学センターとしては、コミュニケーションスキルに関するセッションを担当して、大いに盛り上がりました。

夜は懇親会もあり、たくさんの人と交流できました!

2011年8月7日日曜日

日本プライマリケア連合学会の学生研修医部会主催の家庭医療夏期セミナーが筑波大学で開催されました。

私たち京都家庭医療学センターからも、研修説明と「一歩進んだコミュニケーション 初級編」を行いました。

コミュニケーションのWSでは、低学年から研修医まで幅広い参加がありましたが、結構皆さん楽しんで参加していただけたようです。

とっても暑かったけど、参加してよかったです!

2011年7月28日木曜日

今日は、昼の時間を利用して(ランチョンセミナーです)京都民医連第二中央病院の宮川先生が京都家庭医療学センターの第一号家庭医専門医として、家庭医療学のエッセンスをレクチャーしてくれました。

事例に沿ったレクチャーだったので、家庭医療をよく理解していない人もわかりやすかったのでは内科と思います。

2011年7月26日火曜日

今日は、初期研修医と後期研修医と合わせた飲み会がありました。

それぞれ、悩みながらも前向きに医師としての人生を歩んでいることが分かって、とても良い飲み会でした。

こういう場でしかわからないこともあるんですよね。

定期的にこういう場を持ちましょうね、と思ったのでした。

2011年7月19日火曜日

総合内科では、毎朝、患者さんの カルテ回診をしています。

研修医はその場で、今日すべきことを確認して業務に入ります。

これは、研修医にとっては、とても重要な場になっているようです!

2011年7月17日日曜日

今日は、朝早くに新幹線に乗って、東京まで研修の説明に行きました。

さすがに東京なので、関東圏での研修を考えている医学生が多数でしたが、一部関西での研修を希望されている人もいて、研修談義に花が咲きました。

関西でもしっかり研修できますので、ご希望の方は 是非、ホームページから申し込んでくださいね。

2011年7月12日火曜日

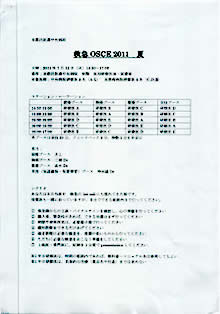

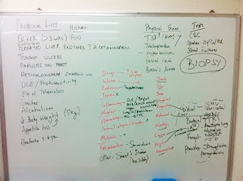

午後、救急OSCEをしました。

これは、頭痛、胸痛、腹痛、実技(気道確保〜気管内挿管)の4つのstation を研修医がまわり、救急対応を評価するものです。

今回は、京都南病院からも研修医が参加し、賑やかに行われました。

1年目研修医も結構頑張りましたが、やはり2年目研修医になると1年目よりスムーズに対応でき、成長が感じられました。

simulation なので、どうしても実際の急患対応とは異なりますが、このような訓練・評価の場面もとても有意義だと実感されます。

研修医・指導医の方々、ご苦労さまでした。

2011年7月9日土曜日

今日は午後から、大阪で、近畿の民医連の初期研修医対象の合同カンファレンスがありました。

東神戸病院と耳原総合病院から初期研修医が症例発表し、それぞれについて鑑別診断や方針についてグループ毎に検討しそれを発表したりして、勉強しました。

後半は、名古屋掖済会病院救命救急センターの岩田充永Drが「高齢者救急診療におけるピットフォール」というテーマで講演されました。

「高齢者の救急診療は難しいけど、急速な高齢社会の到来によって、高齢者の受診はどんどん増えているので、楽しく仕事をするためには高齢者を好きになることが一番です!」というメッセージには、目からウロコでした。

楽しいカンファレンス、ありがとうございました。

2011年7月8日金曜日

80代の認知症のある施設入所の患者さん。

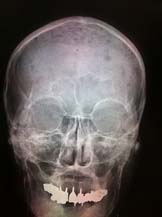

数日前に施設で転倒し、その後頚部痛を訴えるとのことで当院ERに来院されました。

頚椎レントゲンでは・・・おや!?ずれてる!?

頚椎CTをとってみると、第二頚椎(軸椎)が骨折して、それに伴う第一頚椎(環椎)の亜脱臼が認められました。

上位頚椎の損傷では、上肢や四肢の麻痺などを生じ、ひどい場合は呼吸停止なども起こしてくることがあります。

これも、怖い!

2011年7月7日木曜日

午後、京都民医連外部研修報告集会がありました。

これは、毎年行われているもので、他施設に研修に行った医師の研修報告の集会です。

今回は、府立医大麻酔科(1.5ヶ月)、東洋病院(東洋医学・3ヶ月)、聖隷三方原病院(整形外科・1年)、国立成育医療センター(小児科・2.5年間)の報告がありました。

夜は懇親会もあり、盛り上がりました!

2011年7月4日

今日の午後は、ER当番。

転倒して救急車で搬入されたC型肝硬変の女性。

最近、フラつきが強くよく転倒するとのこと。

肝性昏睡の既往もありますが、血中アンモニアは異常なし。

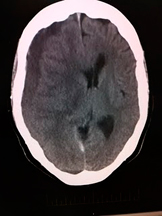

よく聞くと、4月の中旬に階段から転倒して頭部打撲して当院受診したとこのと。カルテを見ると、確かに受診しており、この時の頭部CTは異常なし。

「中高齢者で、頭部外傷後数週~数カ月で神経症状をおこしてくる…」そんな疾患が頭に浮かびます。

頭部CTを撮ると、確かに、mid line shiftを伴う硬膜下血腫がありました。

本人、家族と相談し、脳外科のある他院へ搬送となりました。

転倒は怖いですね。 他にも救急搬入や緊急入院があり、結構忙しかったのです。

2010年7月3日

今日は、学術大会の2日目。

午前中は、後期研修を魅力的にするコツのシンポジウムに参加。

その後は、いろんな人とあって話をしたり、本を買ったり。

午後は、シンポジウムの司会をしました。

大会2日目の最後の企画だったので、参加者は少なめでしたが、内容的には結構良かったのではないかと思っています。

シンポジストの皆様、ありがとうございました。

私もこれで少し肩の荷がおりました。

京都に着いたのは夜の11時でした。

明日からまた、通常業務です。

2010年7月2日

今日から、プライマリ・ケア連合学会学術大会が札幌で開かれました。

朝、7:30に家を出て、関西空港へ向かい、飛行機に乗って札幌入りしました。

午後の開会式から参加。

患者中心の医療の方法についてのシンポジウムを聞き、日本の総合診療のこれからについてのシンポジウムに参加し、夕方は研修施設紹介のポスター展示の説明に立ち、一日目は終了しました。

2011年6月9日

朝、チャリンコで通勤。26分で病院に到着。新記録だったが、おかげで汗だくになり、医局でシャワーを浴びました。その後、胸部レントゲン読影の輪読会。

ミーティング終了後、研修の打ち合わせ会議。

10時から病棟業務。

11時から研修医のO医師と患者さんのカルテ回診+ベッドサイド診察。

11時30分から研修医のK医師の患者さんのカルテ回診。

12時45分に病院から移動して医師部の会議。

14時30分に病院に戻り、内科医局運営会議。

15時30分より内科医局会議。

17時より臨床研修部会議。

結局午後はずーっと会議でした。

2011年6月8日

今日の内科抄読会で後期研修医のM君が紹介したArchives Internal Medicine の Less Is Moreというシリーズが面白い。

今日紹介された文献は高齢者の多剤内服を如何に減らせるか、という文献で、アルゴリズムに従って一人当たり4~5剤(平均約6割)の内服薬を減らし、98%が安全に中止できたというもの。

このシリーズには、他に抗生剤の使用や不必要な検査、高齢男性の前立腺がん治療、肺塞栓の過剰診断治療など、「過剰に行わない」=Lessほうが「成果が大きい」=More例が紹介されています。

しばらくハマりそうです。

2011年6月6日

朝8時から早出当番でした。

午前中、病棟回診、研修指導。

午後は前半救急当番をして、後半は看護学校に講義に行きました。

呼吸器疾患の講義は6回シリーズでしたが、本日が最終日。

なんとか無事に終了しました。

暑くてムシムシした午後でしたが、聞いてくれた学生さんには感謝。

2011年6月4日

今日は、全日本民医連の初期研修医2年目のセカンドミーティングが大阪で行われたので、参加しました。

北海道勤医協のDr.の「自己実現とプロフェッショナリズム」と題した記念講演が午前中あり、専門性と総合性、医師のプロフェッショナリズム、研修医教育について、興味深い内容でした。

午後は、研修医のSEA(Significant Event Analysis)の議論に参加させていただき、その後、後期研修プログラムについての懇談に参加しました。

いろんな研修医と話ができて、有意義な一日でした。

2011年5月31日

今日は、臨床研究セミナーの番外編として、「臨床研究の歩き方」と題した講演会がありました。

臨床研究の概論から、臨床研究の失敗例、成功例を具体的に例を挙げながら、何が良かったのか、何が良くなかったのか、を実際の例に則して講演されたので、リアルによく分かりました。

臨床研究は、やってみたいけど、費用も時間もかかって難しいことがよく分かりましたが、着目点が良ければ案外やれるのかも、とも感じました。

そういう目で、日常診療を見直してみる習慣も大事ですね。

2011年5月28日

月に一度の定例の家庭医療学センター会議がありました。

skype会議で行いましたが、総勢11名が参加して、盛り上がりました。

今回は、臨床腫瘍学のレクチャーをお願いしてあり、最新のがん治療について勉強することができました。

やっぱり、医学の進歩はすごいものですね。

講師の野崎先生が「そのうち、腫瘍マーカーか何か見ながら、『数値がちょっと上がってきましたから、お薬増やしておきましょうね~。数値が下がってきたらまた減らしましょうね~』などと言いながら糖尿病や高血圧みたいに癌をコントロールする日が来るんじゃなかろうか」と言われていたのが印象的でした。

他にも、健康・元気づくりについての学習や、全般性不安障害の文献紹介などもあり、内容も充実していました。

2011年5月23日

朝、8時に病院に着き、本日の看護学校の講義の準備。

午前中、病棟回診をして、11時から研修医のチーム回診。

食事をとる時間もなく、12:30からER当番。

14時過ぎまでに2人入院の指示をして、交代。

14:40から看護学校で呼吸器の講義。昼食抜きなのと、ムシムシした天候で、もう一つ力が入らなかったかな。なんでも、九州では梅雨入りしたそうな。

16:10に講義が終了し、再度病棟へ。

日勤帯を過ぎてから病棟で指示を出すと看護師に嫌がられるので、早々に退散。

たまった書類の記入などをして、18:30に病院を後にした。

ふ~今日も忙しかった。

2010年5月20日

震災支援から帰ってきて、翌日は休みにしておけばよかったなあ、と思いながら、仕事に行きました。

やはり、休んでいるあいだに何やらかにやらあって、その調整などもしつつ、新しく入院した患者さんを受け持ち、研修医の面接をしました。

昼は、指導医上級医会議があり、その後、病棟の看護師と一緒に、退院した患者さんの訪問に行きました。

「調子はあんまりよくないんや」と言いながら、ニコニコ笑っている顔を見ると、やっぱり住み慣れた家が一番ですよね、と思います。

その後、大阪の堺市まで移動して、耳原総合病院で症例カンファをしました。

主に一年目研修医を対象に、症状や所見から鑑別診断を挙げ、絞り込み、プロブレムリストを作成し、診断・治療・教育プランを考えました。

症例は2例で、2時間半くらいかけましたが、2例目はやや早足で飛ばしたところもあり、研修医の皆さんの満足度はどうだったか気になるところですが、私としては、とても楽しい時間でした。

しかし、家にたどり着いたのは10時前でしたので、ちょっと疲れがたまっていますかね。

2010年5月19日

支援は昨日で終わり、今日は移動(帰京)日でしたが、同じ京都からの支援のスタッフと一緒に、津波の被害がひどかったという石巻市へ行くことにしました。

朝、7時の電車に乗り、坂総合病院のある下馬から東塩釜へ。東塩釜より東はJRがいまだに不通になっているので、代行バスに1時間40分ほど揺られて、石巻市へ到着。

石巻駅正面の大型スーパーの一回は臨時の市役所になっており、被災者の相談を受けていました。

駅から歩くこと約20分。街並みは消え、見渡す限りの瓦礫の山。

道は通っており、災害支援の車が行き来する。

自衛隊が入っていて、重機を使って瓦礫の山を片付けている。

交通整理をしている自衛隊員に話を聞いてみたが、片付けにどのくらいの期間がかかるのかも見当もつかないとのこと。

瓦礫を片付けているとその下に遺体が埋れていることもあるとか。

絶句しながら歩いていると、一画に鯉のぼりが下げられていて、「がんばろう!石巻」の文字が。下には「復興するぞ!」の文字も。思わず目頭が熱くなりました。

駅前でラーメン屋さんが「復興ラーメン」と銘打って再開していたので、そこで昼ごはんを食べて、帰路につきました。

2010年5月18日

今日は、昨日までとは違う避難所に行きました。

ここは、体育館でしたが、段ボールできっちりとパーティションされており、比較的プライバシーも保たれているようでした。

私は、医療ブースを担当しましたが、発熱の方や不眠の方、血圧の高い方などが来られました。

午後は、塩竈神社に行き、塩釜市内を歩いてきました。

夜、坂総合病院に勤務している同期の麻酔科のDrと一緒に食事に行き、震災の時の状況などをいろいろ聞かせてもらいました。

2010年5月17日

昨夜は、クリニックの畳の部屋で雑魚寝でしたが、寝つかれず何度も目を覚ましました。おまけに、朝は朝日がまともに入るため、6時を過ぎると暑くて寝ていられず、起きだしてシャワーを浴びに行きました。

午前中は、避難所の巡回と医療相談。

避難所はやはり、とても快適とは言いがたく、プライバシーも保てないような状態で、ストレスによる心身の不調が今後ますます増えてきそうな気配です。

食事は、やっと今週からお弁当が配給されるようになったそうですが、それまではおにぎりかパンかインスタント食品だったようで、体重が減った方もかなりおられたようでした。

それでも、近隣の医療機関はほぼ平常通りに機能しているようで、医療的な支援の重要性は減ってきているとのことでした。

これからは、生活支援が中心になってくるようでした。

昼は、牛タンが有名な利休という店に食事に行きましたが、その店のすぐ裏手にも瓦礫や流されてきた車がまだ残っていました。

午後、時間があったので、松島まで行ってみました。ここは、島々が緩衝帯となって津波の影響は多くなかったようですが、駅前の店の人の話では、やはり1階が浸水して、アイスクリームの器械も使えなくなったので、新調するのに100万円かかったと言われていました。

タクシーの運転手さんに聞いた話では、津波で駅前の広場から遊覧船の乗り場まで泥だらけになって、2ヶ月かけてやっと掃除できたのだそうです。

2010年5月16日

朝、普段より少し遅く家を出て、京都駅に向かいました。駅で、他の病院の看護師と合流して、東北へ。

少し前までは新幹線で東京まで行き、東京からはバスで仙台に向かっていたようですが、私たちは仙台まで新幹線で行けました。

私たちの支援の拠点となる坂総合病院までは仙台から仙石線に乗り換えて30分ほどのところですが、それもJRでスムーズに行けたので、震災の影響としては、仙台市内の仮設住宅と屋根の瓦が落ちた家が散見されたくらいでした。

坂総合病院でオリエンテーションを受けた後、車で七ヶ浜まで視察に行きました。ほんの20分も走ると、津波の爪痕がいまだに生々しく残っていて、思わず絶句してしまいました。

百聞は一見にしかずといいますが、やはり、TVで見ているのと現実を見るのとではまったく違います。

1時間ほど車で回った後、夕方から避難所の巡回と医療相談に行き、本日は終了しました。

2011年5月12日

今日は、午前中外来の代診。

摂食障害から過食になった19才の女性がrefeding syndromeによる低リン血症のため、入院に。

昼、医師部の会議があり、院外へ。

会議から戻ったら、午前中往診に行っていた後期研修医のM君から電話があり、iPhone経由で往診カンファレンス。

その後、内科医局運営会議をして、病棟回診に行き、夕方17時から臨床研修部の会議があり、18時から臨床研究セミナーに参加しました。

臨床研究セミナーでは、二次資料の使い方について簡単なレクチャーとUp To DateとDyna Medの使い方のDemoをしました。

今日は、息つく暇もないくらいめまぐるしい一日でした。

2010年5月7日

今日は、今年度最初の外部講師のカンファレンスがありました。

研修医のK君が症例呈示しました。

症例は、40台の男性で、主訴は1.5ヶ月続く発熱と肝機能障害です。診療所の外来で経過を見られていましたが、改善せず、胸部レントゲンにてびまん性の小粒状陰影が出現してきたため、入院となりました。

症例検討では、プロブレムリストを挙げ、鑑別診断を検討しました。

その後、ベッドサイドへ行き、心音の聴診や神経学的所見などをとりました。

医学生さんも参加して、有意義なカンファレンスになりました。

2011年5月3日

今日は連休の一日目ですが、日直で9時から5時まで勤務でした。

天気も良かったせいか日曜の当直のような忙しさはなく、たまった書類やレセプトの処理などもおこない、机も少し綺麗になりました。

明日と明後日はおやすみするぞー

2011年5月2日

昼はランチョンで研修医の新患カンファレンス。

75才の意識障害のケースです。

意識障害の鑑別(AIUEO TIPS)を挙げ、検討していきます。

研修医のK君は、ランチョンと言いながら、ずっと発表していなければならないので、食事を取る時間がなくて、結局カンファレンス終了後に食べるはめになっていました。

ランチョンというのは看板に偽りありですね。

2011年5月1日

今日は日曜日でしたが、夕方から当直でした。

なんだかとても忙しい夜で、救急車が6台来て、緊急入院が、肺炎やら脱水やら意識障害やら心不全やらで7名もありました。

翌日は結構疲れているのに、なんかハイになってしまうんですね。

長時間労働は酩酊状態に近くなるそうです。

2011年4月30日

今日は、午後から京都家庭医療学センター(KCFM)の後期研修修了式がありました。

プログラムは、

15:30~プログラムディレクターからの挨拶

15:40~16:00 太田敦医師(class2009)

「漢方外来研修について」

16:00~16:20 中村琢弥医師(class2009)

「後期研修2年目、1年間の活動報告」

16:20~16:40 宮川卓也医師(class2007)

「Faculty development fellowshipの報告」

16:50~17:20 修了記念講演 加藤修治医師(class2008)

「家庭医療の"さしすせそ"」

17:20~17:25 記念品贈呈、修了証書授与

17:25~17:30 まとめのあいさつと新入研修医(class2011):瀧本しおり医師の紹介

17:30 閉会、移動

18:00~懇親会

加藤医師は家庭医療を「さしすせそ」で考えるとして、「さ」=様々な問題や様々な年齢を対象とする、「し」=視野を広げる、「す」=ずっと見守る(継続性)、「せ」=(患者の)世界を知る、「そ」=そばに寄り添う とまとめられました。

懇親会は学生さんも含めた参加で大いに盛り上がりました。

2011年4月21日

朝、研修医と胸部レントゲン読影の輪読会。

午前中、病棟へ行き、10時から患者家族との面談。ターミナルの方だが、状態がやや安定してきたので、何とか家に帰れないか相談したところ、ご家族も喜んでいただいて、サービスなどを調整して退院していく方向で話し合いができた。

その後、研修医のK君の回診。まだ受け持ち患者は1名だが、1時間ほどかけて検討と回診を行った。

午後は、SP(模擬患者)研究会があり、先日のセッションの振り返りと今年度の計画の相談。新しくシナリオ作りを進めていくことを確認。

その後、10月に開設予定の新病棟の建設準備会議があり、夕方は、臨床研修部の会議があり、本日は終了。

今日も忙しかったが、会議に結構時間を取られます。

2010年4月19日

研修1年目のK君は、昨日から病棟の患者さんを受け持ち、病棟デビューを果たしました。

本日は、朝、9時前に救急車で搬入されたCPA(心肺停止)の患者さんの蘇生に参加し、その後、病棟回診をして、受け持ち患者さんのケースカンファレンスがあり、昼は吉中院長の心電図道場に参加し、午後は、SP(模擬患者さん)の医療面接と病歴からの診断のセッションを受け、研修医会議に参加して、終了後、静脈血採血の実習を先輩医師や上級医・指導医に対して行いました。

K君は、なんと、5人の採血を行い、すべて成功させました!

2010年4月14日

今日は、民医連の近畿全体の新入医師オリエンテーションが大阪で行われました。

各新入医師の自己紹介のあと、記念公園として、コミュニケーションのWSがありました。

夜は、交流会で、院所を超えた交流ができたようです。

2010年4月13日

今日は、朝の内科抄読会の担当だったので、米国家庭医療学会の雑誌から、災害時の家庭医の役割に関する文献を紹介しました。

学会レベルで、家庭医は災害時にいかにあるべきか提起しているのはすごいと思いました。

勉強になりました。

2010年3月26日

今日は、初期研修修了式でした。

恒例の、研修の振り返りの発表を各研修医にしていただきました。

いつも、「学習者は教育者の意図しないところで多くを学ぶ」ということを知らされているのですが、ある研修医は「ずっと医者に向いてないしやめようと思っていた」と告白して、驚かされました。でも、今は続けて行こうと思っているとのことで、ホッとしました。

これで初期研修卒業となる2年目研修医には、院長から修了証書が授与されました。

みなさん、ご苦労様でした。

2010年3月24日

午後、後期研修医の症例検討会がありました。

後期研修医が対外的に発表したものや後期研修で学んだことをプレゼンテーションしていただき、全体で討論しました。

様々な分野からの発表があり、討論も白熱して盛り上がりました。

今年で後期研修を終了する医師には、院長から修了証書と記念品が授与されました。

2011年3月23日

前出の頚椎骨折の70代男性。

研修医のA君が、骨髄穿刺を施行しました。

結果、形質細胞が45%あり、IgA型の多発性骨髄腫と診断しました。

次は、本人への告知を行い、治療方針を決めることになります。

2010年3月18日

70代の男性。頚椎骨折の精査加療目的で、他院より転院されてきました。

MRIでは、第3頚椎が潰れていて、脊髄を圧迫しています。

貧血、高カルシウム血症、腎不全も合併しています。

原因を検索していましたが、頭部Xpで、抜き打ち像が!

高IgA血症があり、尿中BJP(+)、血液免疫電気泳動でもIgAのmonoclonal な増加が認められ、IgA型の多発性骨髄腫と診断しました。

来週、骨髄穿刺で確定診断をして、治療に入る予定です。

2011年3月17日

今日は、朝、家族面談と病棟回診。

午後、SP研究会、オープンCPC、新病棟建設委員会と会議が続きました。

夕方は、医局で、歓送迎会があり、1月から参加された医師や、3月末で研修が終了する医師、4月から専門研修に出向する医師の歓送迎と東北太平洋沖地震の支援に行く医師の壮行会も兼ねて行われました。

2010年3月14日

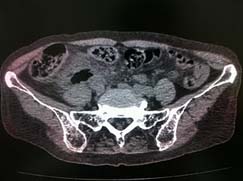

70代の男性。

両側内頸動脈狭窄があり、(手術は拒否)意識消失発作を繰り返している方。

今回も意識消失発作で入院となり、「意識が回復していたら、退院可能でしょう」というので、軽い気持ちで担当になりました。

ところが、診察をしに行くと下着全体が赤くなるほどの下血!

CTでは、直腸を中心に全周性の壁肥厚が。

緊急で内視鏡をしたところ、虚血性腸炎が疑われ、絶食で持続点滴することになりました。

膀胱直腸障害があり、心配しましたが、炎症の改善につれて、自尿も出だしました。

動脈硬化は全身病なので、油断できません!

2011年3月12日

今日は、今年度最後の研修管理委員会がありました。

2年目研修医の研修修了判定を行いました。

今日に向けて、研修医諸君は必死にレポートを仕上げてきたので、チェックのために回ってきたレポートが私の机の上に山積みになってしまいました。

1名を除き、レポートは全て提出され、無事研修修了判定を受けました(1名はあと10ほどレポートが残っているので、その提出を確認して修了とすることとなりました)。

地震と津波で大変な東北に当院からも援助部隊を派遣しようと調整していましたが、民医連の拠点となる宮城の坂総合病院へは、すでに多くの援助部隊が向かっているようで、京都からは第二次~第三次援助部隊を送る予定で準備をすすめることになりました。

2011年3月10日

昨日の夜、突然医局秘書のNさんから言われて、今日朝からER当番に入ることになりました。

朝9時、いきなり救急隊からCPA(心肺停止状態の患者)搬入の連絡!

それも、37才の女性と言う前触れ込みだったので、救急室は戦々恐々!!

実際は昭和37年生まれの48才でしたが、(私と同じ年!!!)心肺停止でラリンジアルマスクを挿入され、心臓マッサージを受けながらの搬入でした。

研修医と一緒に懸命に蘇生し、自己心拍が再開したが、血圧が保てず、見る間に徐脈になり、止まりそうになる。

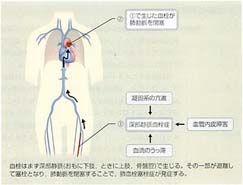

心エコーをしたところ、右心系がパンパンに張っていて、左室を圧迫している。

家人に聞くと、既往症は特にないが、経口避妊薬を常用しているとのこと。

肺塞栓と診断し、人工心肺補助が必要と判断したものの、当院では、すでに他の患者さんに使っており、すぐには使えないことが判明し、他院へ転送となりました。

後に他院から来た情報では、転送後、心拍が安定したので、肺動脈造影を行ったところ、両側の肺動脈主幹部に血栓が認められたとのことでした。

は~、とっても大変なER当番でした。

2011年3月7日

今日の午後はERでしたが、とても忙しいERでした。

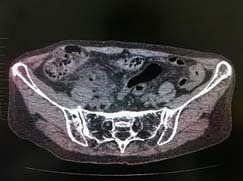

80代の男性。老健施設入所されていたが、腹痛があり、来院。

血液検査で炎症反応高値と肝胆道系酵素上昇を認め、CTでは、腫大した胆嚢と胆嚢周囲のLDA、腹水を認めました。結局、外科的に胆嚢摘出することになりました。

70代の女性。生来健康でしたが、3日前からの嘔気と腹痛で近医から紹介されてきました。診察では、右下腹部を中心に圧痛を認めましたが、反跳痛はありません。CTを撮ると、右臍下に周辺の濃度上昇を伴うエアーを含む病変が。外科医師とも検討した結果、虫垂炎から腹腔内膿瘍形成に至っているものと診断しました。ベッドが満床で対応できないため、他院へ紹介入院となりました。

70代女性。最近ふらつきがあるとのことで、近医から紹介でMRIの検査に来院されました。検査結果を見てびっくりした技師からの連絡で診察。両側の硬膜下血腫で、緊急で脳外科へ搬送となりました。数時間後には、穿頭術を施行しました、と先方の病院からFAXが届きました。

2011年3月5日

今日は、大阪で近畿厚生局主催の初期研修説明会があり、行ってきました。

例年に比べて学生の参加が少なかった印象がありますが、私たちのブースにも学生さんが次々と訪れてくれました。

早々に実習参加を決める方もいて、まずまず盛況に終りました。

2010年3月3日

今日は、外部講師のカンファレンスがありました。

午前は、初期研修医のM医師が、長引く背部痛のあと、排尿障害、歩行障害が出現してきた86才男性の症例を提示し、discussionしました。

午後は、講師のDrから、症例を提示していただき、discussion しました。

"zebra case"(ややまれな疾患)でしたが、診断へのアプローチは勉強になりました!

午後は、京都家庭医療学センターの定例会議がSkypeを使って行われました。

2011年2月26日

今日は、外部講師のカンファレンスがありました。

午前は、初期研修医のM医師が、長引く背部痛のあと、排尿障害、歩行障害が出現してきた86才男性の症例を提示し、discussionしました。

午後は、講師のDrから、症例を提示していただき、discussion しました。

"zebra case"(ややまれな疾患)でしたが、診断へのアプローチは勉強になりました!

午後は、京都家庭医療学センターの定例会議がSkypeを使って行われました。

2011年2月19日

若手家庭医のための冬期セミナーが東京大学で行われ、京都家庭医療学センターからもWSをひとつ持ちました。

「がんの告知」をテーマにしたコミュニケーションの講座で、かなり重たい内容でしたが、ロールプレイも行いながら、それぞれの参加者からはかなり高評価をいただきました。

引き続き、よりよいWSにしていくように改良を重ねていき、来年もWSを持ちたいと思います!

2011年2月5日

午後、京都テルサにて、第3回近畿ブロック家庭医療後期研修医ポートフォリオ発表会が行われました。

後期研修医15名がポートフォリオを発表し、4時間にわたり、活発な討論が行われました。

参加者は50名近くになりました。

内容的にも、優れたものも多く見られ、着実に質の向上が認められていると思います。

本日の内容は、ぜひ、報告集を作りたいと思っております。

終了後は、懇親会でも盛り上がりました。

2011年1月24日

午前は、病棟業務で、回診や指示出し。

昼はERカンファレンスに参加。

午後、救急当番で、研修医と共にERに入りました。

ERでは、交通外傷後の鎖骨骨折・肋骨骨折から緊張性気胸~皮下気腫・縦隔気腫の方が搬送されてきたり、大動脈解離の入院があったり、心肺停止で救急搬入され、結局蘇生は困難でAi(死亡後画像診断)~剖検になった方があったりと、かなり濃厚でした。

いや~、疲れました。

2011年1月23日

今日は、大阪で、プライマリ・ケアに関係する個人団体合同の新年会があり、行ってきました。

呼びかけ人の竹中先生の司会で、

①関西のプライマリケア研修プログラムの紹介、

②関西のプライマリケア関連研究会ダイジェスト紹介、

③「新春トーク」40代医師が語る!「関西のプライマリ・ケア」

の企画があり、夜は互礼会(懇親会)がありました。

後期研修医からベテラン開業医の先輩まで、また、診療所から大学まで様々な人が集まって交流できて、面白かったです。

2011年1月22日

今日は、午前中病棟業務で、午後から「糖尿病スキルアップセミナー」に参加しました。

京都市立病院糖尿病代謝内科部長の吉田俊秀先生の「肥満症ならびに糖尿病における食事指導の醍醐味」という講演は、とても勉強になりました。

食事指導の原則として、

・減量する目的の明確化

・ストレスマネージメント

・空腹感に配慮する(こんにゃく・ごぼう・人参・大根などを薄味おでん風味で作りおきしておいて空腹時にたべるとか、生のキャベツをゆっくりしっかりかんで食前に食べるとか)

栄養指導もあわせて行い、体重5%以上減量成功者が93%という驚きの数字です。

基礎代謝や肥満遺伝子診断も勉強になりました。

夕方からは、病院に戻って、23時まで当直でした。発熱の患者さんがたくさん来て、心不全の入院も一例ありました。

2011年1月16日

朝、内科抄読会。

The Lancetの論文が紹介されていました。

題は、Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancerというもので、アスピリンに関する文献から癌死亡との関係を調査したもので、25,570名の患者さんの674件のがん死について検討しています。

結果は、癌の種類にもよりますが、5年以上の内服で予防効果が現れており、20年間の継続服用で、がん死のリスクは21%減少しており、大腸がんでは40%、食道がんでは60%減少していたとのことです。

これは、今後のがん予防戦略に組み込まれてくるかもしれませんね。

2011年1月8日

今日は午後から、のざと診療所で関西合同カンファレンスが開催され、初期研修医のA君と一緒に行きました。

西淀病院と耳原総合病院から、研修医による症例呈示があり、スモールグループに分かれて鑑別診断や「次の一手」を討論しました。

その後、近畿大学堺病院総合内科の長坂行雄教授の講演がありました。

懇親会では、長坂先生といろいろなことを話して、盛り上がりました。おかげで、危うく終電に乗り遅れるところでした!(^_^;)

2011年1月7日

今日は、後期研修医のN君が京都GIMカンファレンスで発表しました。

症例は、34歳の女性で、主訴はめまい、おうき、嘔吐。

これだけだとありふれた症状ですが、右目の見えにくさと手指のしびれも伴っていた。

精査を勧めるも、希望で一旦帰宅され、2日後に、左目もぼやけるようになり、ものも二重に見える様になり、話しづらさも出現してきたため、再受診。入院となりました。

身体所見では、左眼瞼下垂、眼球運動障害、顔面感覚障害、四肢感覚障害を認め、よくよく聞くと、3年前に手が使いにくくなることがあり、1年前に構音障害が起こったことがあったと!

入院後、髄液検査を施行し、ミエリンベーシック蛋白とオリゴクローナルバンドが陽性で、多発性硬化症の診断がつきました。

N君の発表は、なかなか落ち着いてしっかりしたものでした。

診断も、発表も、お見事! でした。

2011年1月6日

70歳男性。急激な腹痛で救急搬送されてきました。

腹痛は右季肋部から右下腹部にもあり、のたうちまわるようなかなりの痛みです。

大動脈解離や上腸間膜動脈血栓症なども疑い、腹部造影CTを撮影したところ、小腸が見慣れないところに迷入していた!

傍十二指腸ヘルニアと診断し、緊急手術対応可能な施設へ転院となりました。

傍十二指腸ヘルニアは、十二指腸付近にある腹膜窩に小腸が入り込んで陥入するものです。

内ヘルニアの中では比較的頻度が高く、数十%程度あるといわれています(私はみたのは初めてですが…)。

勉強になりました!