Home > 医学生・研修医向け情報 > 指導医の風景 > 2010年

2010年12月21日

自転車を飛ばして出勤。

朝8時からERカンファレンス。脳出血で他院搬送の患者さんから始まった当直だったそうですが、昨夜は、病棟が満床で、救急受け入れがストップしていたこともあり、その後はさほど患者さんは多くなかったとのこと。

午前は、往診。年末に近くなってきて、ショートステイなども入ったりして、普段より件数が少なかったので、割と早く終了。

午後は、研修医の救急振り返りカンファレンス。

その後、病棟へ行き、夜は会議がありました。

2010年12月18日

今日は、午前中、外人講師のレクチャーがありました。スライドで症例を提示していただき、鑑別診断を進めていきました。

午後は、研修管理委員会。今年第3回目の研修管理委員会で、前回以降の研修医の研修到達を評価しました。

それから一度家に帰って、夜はSP研究会の望年会に行きました。

SPさんも、最近は当院の研修医および看護師、看護学生の実習と引っ張りだこであちこちで模擬患者をしているので、今日は一年間の労を労いながら、楽しく歓談をしました。

また、来年も宜しくお願いしま~す。

2010年12月16日

午後、恒例の全職種参加研修医症例検討会が開催されました。

これは、1年目研修医が自分の担当した患者さんを、他職種と共同で発表するもので、患者さんに対して、チームとしてどう関わったのかを振り返ることができます。

「病院嫌いの30年」「チーム医療」「疾患の鑑別・退院調整ともに困難だった症例」「在宅復帰を目指した患者さんの一例」と題して、それぞれの発表があり、患者さんとのかかわりを自らの研修医としての成長と重ねて発表したものもありました。

チームとしての総合的な力、社会的状況や患者背景をつかむことの重要性などがよくわかる検討会でした。

研修医にとっても、他の職種の方にとっても、学びの多い会だったと思います。

2010年12月15日

今日は、内科抄読会の担当にあたっていたので、「高齢者の転倒予防とビタミンDの関係」についての文献を紹介しました。

ビタミンDは、単に骨を強くして骨折を予防するだけではなく、筋力の強化、筋反応スピードの改善、姿勢反射の改善など、筋神経系への作用により、転倒そのものを予防するというエビデンスが蓄積されてきつつあるそうです。

安価かつ容易な介入なので、有効なものであれば、是非導入したいものです。高齢の入院患者さんを対象にした臨床研究のテーマにしてみるのも良いかもしれません。

2010年12月13日

今日は、朝、リハビリ前回診をして、患者さんの家族と面談をして、看護学校の講義に行きました。

看護学校では、国家試験のための補講で、国試の過去問題を解説しましたが、「不適切」と思われる問題もあり、「多分…だと思いますよ」などと説明していたら、後の感想で「多分…は、やめて下さい」と書かれてしまいました。

曖昧にしておくと不安が残りますからね、ちょっと反省。

午後は、京都府立医大を訪問し、夕方病院に戻りました。

2010年12月4日

内科学会の地方会が、神戸であり、初期研修医のE君が尾状核出血の症例を発表したので、応援に行ってきました。

午前のセッションで、やや聴衆はまばらでしたが、結構落ち着いて発表していました。

質問にも堂々と答えて、初めての発表を終了しました。

E君、ご苦労様でした!

2010年11月23日

今日は勤労感謝の日ですが、日直でした。

研修医が一緒に入って、結構ERの対応をしてくれたので、おかげで介護保険の主治医意見書や入院証明書などの書類の処理が進みました。

夕方近くには病棟で急変があり、研修医も含めて3人の医師で対応して無事自己心拍が再開してHCUへ転棟した一幕もありました。

ふ~っ…。

2010年11月21日

今日は、朝から、妻の自動車免許の更新のために羽束師にある運転免許試験場へ行きました。

その後、加古川までJRで行き、プライマリケア連合学会近畿地方会に参加しました。

昼に、理事会代議員会があり、学会合同の動きなどを聞くこともできました。

2/5に京都で予定している、後期研修医ポートフォリオ発表会の宣伝もしてきました。

2010年11月18日

今日は、コミュニケーションOSCEを行いました。

SP(模擬患者)さんに入っていただいて「禁煙勧告」「がんの告知」「剖検の依頼」の3つのstationを行ったのと、シミュレーターを使った内頸静脈からの中心静脈カテーテル挿入のstationを行いました。

SPさんは、みなさん迫真の演技で、「がんの告知」では、研修医までがもらい泣きしそうになる場面もありました。

2時間あまりのOSCEでしたが、研修医も指導医も楽しく勉強になる時間でした。

2010年11月17日

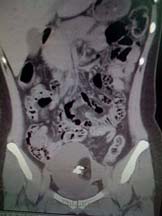

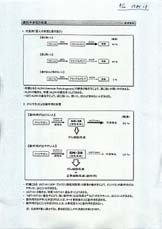

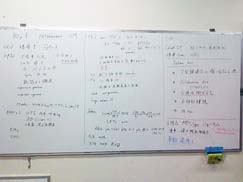

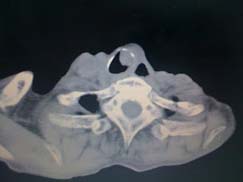

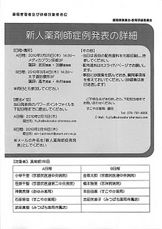

ERカンファレンスからの症例です。

嘔吐と腹痛を主訴に来院された、80代の男性。

基礎疾患にAfがあります。

最近、前立腺炎から腹痛をきたして治療を受けた経過があり、最初は泌尿器科に受診されましたが、どうも前立腺ではなさそうとのことで内科へ紹介。

左上腹部に圧痛と反跳痛を認め、腹部CTを撮ったところ、上腸間膜動脈の血栓がくっきり! その還流領域の腸管の拡張と浮腫、造影不良も認められました。

他院へ転送となりましたが、迅速な対応ができて、胸をなでおろした症例でした。

2010年11月16日

夕方、コミュニケーション技法について、研修医対象のレクチャーをしました。

これは、明後日の「コミュニケーションOSCE」の事前学習を兼ねています。

内容は、

・傾聴、共感、感情への対応

・NURSアプローチのLEARNモデル

・行動変容

・がんの告知(P-SPIKES)

・患者中心の医療の方法

でした。

頭で「わかった」ことと、からだで「できる」事の間には大きな違いがありますが、果たして、明後日のOSCEでは、どうなりますか、楽しみです。

今日は、朝からERカンファレンス。

午前中、往診に行きました。

往診先で、見事な紫の花をつけた紫式部を見られたので、写真に取りました。

往診に行くと、患者さんの生活背景が垣間見られて、楽しいですね。

慢性単球性白血病の患者さんは、「ここ数日しんどいんです」と珍しくベッドに寝たままで居るので、血液検査をしたら貧血が著明に進行していて、入院で輸血をするように手配しました。

手軽に色々検査ができないのも往診の特徴なので、どんな検査が必要かも悩みながら行っています。それも往診の醍醐味ですね。

2010年11月15日

朝、早出で8時に出勤。

午前中、正常圧水頭症疑いの患者さんのTap test(髄液を30ml程排液して、臨床症状が良くなるかどうかを見るテスト)を研修医のS君にやってもらいました。

スムーズに刺入できて、30分ほどかけて髄液を排液しました。

長時間同じ姿勢で検査をしなければいけなかったのですが、S君は粘り強く頑張って、無事検査を終了しました。

長時間同じ姿勢で耐えていただいた患者さんの協力があったからこそなのは言うまでもありません。

2010年11月13日

今日午後、睡眠時無呼吸の市民公開講座がありました。

私も、睡眠と不眠症について、15分ほど話をさせていただきました。

市民の方が70名ほど集まっていただいて、公演終了後も質問がたくさん出て、時間が延長するほどの盛況ぶりでした。

2010年11月12日

今日は、午前中、リハビリ前回診と病棟回診をして、昼に指導医上級医会議。

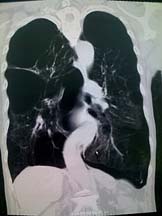

午後は、明日の市民公開講座の準備と書類の処理をして、夕方、胸部CTカンファレンス。

今日の胸部CTカンファレンスは、主にアスベスト関連疾患の画像検討会になりました。

3例のケースをそれぞれ1時間くらいずつかけて、じっくりと検討していきます。

アスベスト肺に特徴的なプラークの初期像と言えるのかどうか、微妙なケースが続き、読影と検討に力が入ります。

結局、家に帰ったのは21時くらいでした。

2010年11月10日

朝、自転車に乗って走っていると、秋の深まりを感じます。

気温も下がってきていて、家を出るときは肌寒くなってきていますが、それでも病院に着く頃には汗だくになっています。

今日は、午前病棟当番をして、午後は、看護学生さんに患者さんの病態説明をし、患者家族との面談が2件あり、そのあと、夜診に行きました。

夜も結構冷え込んできていますが、それでもやっぱり家に着く頃には汗だくになっています。

2010年11月7日

昨日と今日、プライマリケア連合学会の秋季生涯教育セミナーが大阪で開催されました。

家庭医療学会とプライマリケア学会、総合診療学会が合同して初めての秋季生涯教育セミナーで、昨年の何倍もの申し込みがあり、初日の教育講演には、申し込み開始初日に申し込んだ人しか参加できなかったという「いわくつき?」のセミナーでした。

2日目の今日は、午前中、指導医養成WSに参加し、午後はストレスマネジメントのWSの司会をさせていただきました。

2010年11月5日

今日は、朝から、受け持ちの患者さんの容態が悪化し、昼前にお亡くなりになりました。

ご家族が到着するのを待って、病状の経過を説明し、剖検をお願いしました。

剖検は、お亡くなりになった患者さんの真の病態を解明するのにとても重要な方法です。

生前の診断が正しかったのかどうか、治療内容やケアの方法が良かったのかどうか、振り返ることができる貴重な機会なのです。

ご家族からは、快く承諾していただき、夕方から剖検になったため、GIMカンファレンスには行けませんでしたが、貴重な経験をさせていただきました。

2010年11月1日

今日は、お休みを取りました。

外来でずっと診ていた患者さんを、特別養護老人ホームに訪問しました。

94歳になってまで、独居を貫いていた方でしたが、だんだんと独居生活がしんどくなってきたので(心臓の身体障害1級に認定されています)特別養護老人ホームを紹介したのでした。

それでも、自分の自由にできる独居生活と山の上にある特養の生活にギャップを感じられているようで、いろいろ考えさせられることもありました。

また、時間を作って顔を見に行こうと思います。

2010年10月30日

臨床研修交流会の2日目は、9時から優秀演題の発表などがあり、10時から寺沢秀一先生の記念講演がありました。

地域医療再生のキーワードとして、1. Clinician Educator、2. 総合力重視の医師養成、3. チーム主治医制、4. 臨床教育場の拡大、5. 臨床教育姿勢、をあげて、講演されました。

内容は具体的な提言も豊富な、リアルなもので、非常に勉強になりました。

講演後、寺沢先生と少し話をする機会がありましたが、寺沢先生も福井に移動されてからは、とても苦労する時代があり、ここまで来るのに20年近くかかっているということですから、これも力づけられる話でした。

2010年10月29日

今日と明日、大阪で全日本民医連と医療福祉生協連共催の第9回臨床研修交流会が行われます。

午前中は病院の勤務でしたが、受け持ちの患者さんの病状が悪化したため、病棟移動したり、中心静脈ラインを取ったりとバタバタしていて、昼に病院を出られず、結局会場に着いたのは夕方でした。

ポスター発表があり、私も発表しましたが、多くの病院から様々な取り組みが発表されており、とても勉強になりました。

2010年10月28日

今日は、京都民医連の学術運動交流集会が京都教育文化センターで行われました。

私は、夕方のシンポジウムのコーディネーター兼演者を任されていて、14時に打ち合わせの予定でしたが、午後の病棟当番の医師が、午前の外来が長引いて遅れたため、新入院の患者さんの対応をせざるを得なくなり、打ち合わせに間に合いませんでした。

幸運にも、会場に到着してすぐにもう一人のコーディネーターであるT医師に出会えて、簡単に打ち合わせができました。

発表は、司会をしながら舞台上を走って演者もして、という慌ただしいものでしたが、なんとか無事にシンポジウムは終了しました。高齢社会に突入しつつある中、来年度、大きな構造転換が行われようとしている全体像が、共有されたのではないかと思います。

2010年10月25日

70代の女性。脳梗塞のため、回復期リハビリ病棟に入院中でした。

2週間ほど前から右下腹部痛があり、腹部CTで虫垂の腫大を指摘されていましたが、その時点では急性虫垂炎の所見は認められず、経過観察となっていました。

今朝、突然の高熱と右下腹部痛の増悪があり、緊急でCTを施行したところ、さらに腫大した虫垂と周囲の炎症波及が認められました。

幸い、外科が速やかに対応していただき、緊急手術となりました。

手術所見は虫垂炎の穿孔でしたが、特異な症状の経過を説明する何かが見つかるのかどうか?

2010年10月23日

今日と明日の両日は、京都大学医学部で、臨床研究フェローシップのファシリテーター養成ワークショップがあります。

リサーチクエスチョンの作り方、研究デザイン、について、シナリオを元にグループワークをして、発表するものです。

シナリオは、「救急当直をした研修医が家族からクレームを受けて落ち込み、休職したいと言ってきました。今年に入って休職を申し出た医師は2人目なので、救急の体制が悪いのか指導法が悪いのか、他に原因があるのか、臨床研究することにした」というものです。

私たちのグループは、医師と歯科医師4名のグループでしたが、結構盛り上がって議論ができ、PI(E)COを作成して、2つの研究デザインを作成しました。

結構いろんな題材が研究テーマになるのだと実感しました(実施可能かどうかはまた別物ですが)。

2010年10月22日

40代の女性。

12日前に急に39℃の発熱があり、関節の痛みがあった。咳などはなかった。翌日、子どもの運動会があり、市販薬(パブロン)を服用して参加した。その後、数日は関節痛や背中の痛みが強かった。昨日から、上肢と下肢に皮疹が出現してきたため、受診した。関節痛が悪化しており、特に膝が痛い。

ここで、ある疾患を考えましたが、一応、皮膚科にも受診していただきました。

皮膚科でも同様の判断で、伝染性紅斑と診断しました。

伝染性紅斑は、子どもでは「りんご病」として知られ、頬に紅斑が出現しますが、成人では、関節痛や関節炎が前面に現れます。ヒトパルボウイルスB19による感染で、抗体検査で確定診断されます。

成人の関節炎の鑑別診断としては、重要な疾患です。

2010年10月20日

朝、ERカンファレンス。昨日は救急1st対応デビューのA医師が当直でした。

結局3人しか当直帯に来院されなかったようですが、A医師は緊張のあまり眠れなかったとのこと。気持ちはわかります。

午前は、病棟当番。

昼に、Y医師による初期研修医のためのレクチャーがありました。きょうのテーマは「頭痛」でした。

その後、銀行へ振り込みに行き、ついでにPin de Bleuにパンを買いに行きました。

15時から、家族面談があり、16時からは夜診です。

今日はなぜか、夜診が盛況(?)で、たくさん患者さんが来ました。

風邪の患者さんや喘息発作の患者さんが多く来られました。

一人、肺炎で入院になった方もおられました。

結局、夜診が終わったのが21時30分で、計5時間半も外来をやっていた勘定です。

さすがに、疲れました~。

2010年10月9日

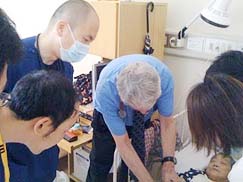

今日は、外部講師のレクチャーとベッドサイドティーチング。

1例目は、左視床出血後で左小細胞肺癌を指摘されている70歳の往診患者さん。主訴は右上下肢の疼痛。

上下肢の疼痛の鑑別診断を進めながら、ディスカッションし、ベッドサイドで診察をしました。身体所見では、Terry's nail, Beau's line, cardiac systolic murmur (apex), S3, Hoffmann's sign, scratch法によるliver edgeなどを診ました。

その後、complex regional pain syndrome についてのレクチャーがありました。

2例目は、生来健康な左官屋さんの白血球減少症でした。

WBC=1900(好中球=240)を健診で指摘され、全身倦怠感が増強してきたため、入院されました。

薬剤やサプリメント、漢方薬などの常用はありません。

結核を含む感染症の検査も異常なく、骨髄生検では、骨髄低形成を認めますが、異型や悪性細胞は認めません。染色体検査も異常なし。

ディスカッションでは、白血球減少を来す疾患の鑑別を挙げ、検討しましたが、診断にいたるまでは行きませんでした。

患者さんは、結局、G-CSF投与に反応して好中球が増えるので、経過観察となり退院したのでした。

経過を見ていく中で、徐々に疾患が明らかになっていくかもしれません。

その後、京都家庭医療学センターのskype会議があり、その後帰宅しました。

今週も疲れた~

2010年10月7日

夕方、救急総合内科カンファレンスを行いました。

T医師が症例提示してくれました。

20歳女性。左側腹部~背部痛を主訴に夜間救急車で搬入。尿路結石を疑ったが、尿はきれいで腹部エコーで水腎症もなし。妊娠反応も陰性。ブスコパンで症状が改善したため、一旦帰宅していただいたが、下腹部痛が強くなり、2時間後に再度救急車で来院。

腹部CTでは、下腹部に膀胱と子宮を圧迫する石灰化部分を含む腫瘤が認められます。

婦人科対診で卵巣奇形腫の軸捻転の疑いで、入院、手術となりました。幸い、捻転は軽度で卵巣を温存して摘出できたそうです。

いや~、勉強になった!

2010年10月6日

やっと、Pocket Medicineの第4版が届きました。

全面改訂、との謳い文句どおり項目が増えており、図や顕微鏡写真なども増えています。

第2版の翻訳をさせて頂いたので、ぜひ、この版の翻訳もしたいですね~

2010年10月5日

今日から、診療所の往診に行くことになりました。

後期研修医のO医師が小児科研修に入ったので、その後釜です。

久しぶりに行く往診は楽しかったです。天気も良かったし。

昼は、最近贔屓にしている常磐のパン屋さんPin de bleuまで自転車を飛ばして、パンを買いに行きました。ここはすべてのパンが105円で、作りたてで美味しいのです。かつサンドにはまっているのですが、問題はいつもあるとは限らないこと。すぐに売り切れてしまうのです。病院から約2kmほどの距離ですが、チャリンコを飛ばして約6分で到着します。つい食べ過ぎて食後眠くなるのが困りものです。

夕方、来年秋に開設予定の新病棟のチーム会議がありました。

開設は1年後ですが、いろいろと準備することがあるんですね。

2010年10月4日

「ウェブ進化論」の続編です。

グーグルを始めとしたウェブ2.0革命によってネットの向こう側で膨大な知識の整理が進んでおり、今や「学習の高速道路とその先の大渋滞」が起こっている、と説きます。

そんな新しい時代におけるリーダーシップのあり方や、「高速道路」を降りて「けものみち」を行く「けものみち力」、インターネット下の「手ぶらの知的生産」、オープンソース時代の「新しい職業」などについて書かれています。

2010年10月2日

今日は、第一回KCFM(京都家庭医療学センター)家庭医療学セミナーが当院で開催されました。

これは、医学生、研修医、他職種を対象に、家庭医療学のコアを学んでいこうという企画で、以前から構想はありましたが、今回やっと実現したものです。

内容は、

①京都家庭医療学センターの施設紹介と後期研修プログラムの説明

②誰でもどこでも誰にでも使える、知って得するコミュニケーション技法

③あなたも患者も満足できる秘技法!? 患者中心の医療技法

でした。

コミュニケーションはロールプレイを行い、患者中心の医療技法ではスモールグループディスカッションで盛り上がりました。

終了後、懇親会も行い、参加された医学生さんと遅くまで話をしました。

充実した一日でしたが、結構疲れた…。

2010年10月1日

今日はいよいよDr Shahの最終日です。

一番複雑な症例をA君が症例提示してくれました。

72歳の女性で、30年前にペースメーカー植え込みを受けていましたが、昨年、ペースメーカーリードに三尖弁が巻きつき、三尖弁閉鎖不全を起こしたため、他院で三尖弁置換術を受けましたが、術後脳梗塞を発症し、その一週間後に弁感染を起こし、再度三尖弁置換術を受けることになった既往があります。他院退院後、近医より往診管理を受けていましたが、入院の一週間ほど前から徐々に呼吸困難が進行し、尿量も低下してきたため、当院受診し、胸部レントゲンにて右胸水と肺うっ血を指摘されて入院となった方です。

心電図では、心房細動と左軸偏位が認められ、胸部レントゲンでは、右に比較的大量の胸水が認められました。

また、入院後、利尿薬にて下肢の浮腫は改善してきたものの、両上肢の浮腫が進行してきているとのことでした。

ベッドサイドでは、irregularly irregularの脈で、触診ではparasternal heaveが認められ、聴診では、心尖部でS1の亢進とmid diastolic murmurが、心基部ではearly diastolic murmurが聞こえました。

ベッドサイドの心エコーでは、僧帽弁のドーミングが見られ、僧帽弁狭窄と肺動脈弁逆流と大動脈弁逆流が認められました。

病態としては、僧帽弁狭窄→肺うっ血→肺高血圧→右心不全が疑われましたが、比較的大量の右胸水の原因はわからないままでした。

様々な検討を要する、複雑な症例でした。

症例提示してくれた研修医のA君は、本当にご苦労様でした。Good job!

これで、今年のDr Shah のcardiology teaching roundは終了です。

また来年の再会を約束して、別れました。

2010年9月30日

Dr Shahの4日目です。

今日は、研修医のMさんが症例提示。

25歳の生来健康な男性で、主訴は2日続く胸痛。

入院の4日前に発熱と水様下痢、背部痛があり、入院前日、突然胸痛を自覚。その日は仕事に行ったものの、入院当日も朝から3時間以上胸痛が続くため、来院しました。胸痛は呼吸で変動はありませんが、体動で変化します。

病歴からのみで、急性心外膜炎の診断がつきました。

心電図では、I、II、III、aVf、V3~6でST上昇が認められ、後日、血液検査でcoxsackie B3がCFペア血清で2倍以上の上昇が認められました。

討論では、心外膜炎で見られる身体所見や心電図の所見は何を表しているのか、などが検討されました。

午後は、入院中の重度AS(大動脈弁狭窄症)の患者さんのベッドサイドティーチングに行き、その後、ECGのレクチャーを受けました。

2010年9月29日

今日は、研修医のM君が症例提示をしました。

87歳の女性で、1ヶ月前に右冠動脈のPCIをうけた方が、入院当日からの呼吸困難で救急搬入されました。基礎疾患には高血圧と高脂血症、多発性脳梗塞があります。

Dr Shahからは、呼吸困難があるときは、AHAのgrade、起座呼吸と発作性夜間呼吸困難(PND)の有無について聞くようにと指摘がありました。

バイタルサインでは、心拍数が55/分で、血圧が174/78mmHgと徐脈、収縮期高血圧、脈圧の拡大を示しており、右冠動脈虚血からのsinus node dysfunctionとARの可能性が示唆されました。

午後は、ベッドサイドへ行き、みんなで診察させていただきました。

今日は特別、昼の時間にCVカテーテル挿入のシミュレーション実習が行われ、研修医諸君は忙しい1日でした。

2010年9月28日

今日は、研修医のS君がトップバッターで症例提示。

78歳の男性で脳性麻痺の既往のある方が、発熱と咳で救急搬入されました。

当初、気管支炎が疑われましたが、胸部レントゲンとBNP高値から心不全と診断されました。

討論では、この年代の男性で考えやすい心疾患は何か、その中でこの病歴から考えやすいものは何か、と進み、身体所見で脈圧が高い事がAR(大動脈弁閉鎖不全症)に合致します。

午後は、ベッドサイドへ行き、身体診察をしました。脈圧は高く、water hammer pulse, pistol shot soundなどのARに特徴的な所見が認められました。

ベッドサイドから戻り、症例のまとめをした後、Basic cardiologyとECGのレクチャーがあり、本日は終了しました。

2010年9月27日

今日から、Dr Shahによる研修指導が始まりました。

今日は、基本的な心血管疾患の症状や所見の見方のレクチャーがありました。

明日からは、研修医が症例を提示し、それを検討したあと、ベッドサイドティーチングを行う予定です。今週いっぱい頑張りましょう。

夕方は、月に一度の初期研修委員会があり、研修医にとっても結構ハードな1日でした。

2010年9月16日

今日の夜診に来られた30代の患者さん。

高血圧で他院に通院中とのことですが、本日朝起きた時から左上下肢の脱力があり、受診されました。

診察すると、左上肢でBarre's sign陽性で、筋力低下があります。

下肢は両側で筋力低下があり、Babinski反射は陰性。診察台に横になると自力で起き上がるのが困難でした。

ここである疾患を思い浮かべて血液検査と3号液の点滴をしました。

点滴後、症状は改善し、血液検査の結果は、カリウムが2.9と低値で、低カリウム性周期性四肢麻痺と診断しました。甲状腺機能は正常でした。

よく聞くと、5年前と2年前にも同様の発作があり、今回はラーメンライスを食べてしまい、発作を起こしたようでした。

名前は知っていましたが、外来で診たのは初めてでした。

2010年9月13日

昨日の日曜日は、当直でした。

17時から当直に入り、救急車2台を含む救急外来の対応で、夜中の2時まで休みなしでした。

朝は、5時過ぎから患者さんが次々と来て、急性膵炎と2型呼吸不全の2人が入院になりました。

今日は、午前中、研修医回診をしましたが、やや意識朦朧状態。

午後は、当直明けの休みで早々に帰りました。

年とともに当直がしんどくなりますなあ。

2010年9月1日

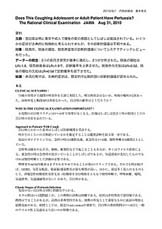

今日は、朝の内科抄読会の担当で、JAMAのRational Clinical Examinationのシリーズの新しい文献が出ていたので、紹介しました。

あまりしっかりとしたエビデンスと言えるものはないものの、3週間以上長引く咳で咳の後嘔吐があったり吸気時に笛音があるものは百日咳の確率が高くなり、発作性の咳がないとか、咳の後の嘔吐がないものでは診断の確率が低くなるようです。一昨日代診で行った診療所では、今年すでに成人の百日咳患者が8人もあったとのことでしたので、結構見逃されている可能性があります。

2010年8月31日

本日は、午後に1年目初期研修医対象の救急OSCEを行いました。

これは、救急対応のシミュレーションで、必要な事項ができたかどうかをチェックするものです。

課題は、「頭痛」「胸痛」「腹痛」と「気道確保」の4ブースでした。

私が担当した「腹痛」のブースでは、まず、バイタルサインからSIRSかどうかの評価と血圧低下に対する対応をみます。次に、病歴と身体診察から腹膜炎の診断とチェックすべき検査の解釈、最後に上級医もしくは外科医への口頭でのコンサルトが課題でした。

1年目研修医はそれぞれがそれぞれの研修医「らしい」対応をして、できたところ不十分なところ、それぞれの学びがあったことと思います。

次回は12月頃の予定です。その頃にはまたひとまわり成長した姿が見られることでしょう。

2010年8月26日

朝、ERカンファレンス。22歳男性の頭痛(後頭神経痛)、30歳男性の発熱と頭痛と光過敏(髄膜炎の疑い)、87歳男性の発熱と低酸素血症(誤嚥?)などなど、今日も多彩な症例。

午前中、研修医回診。庭に倒れて何時間も動けずにいたところを発見されて入院となった80代女性。来院時は熱中症と挫滅症候群があり、横紋筋融解と腎不全が認められましたが、入院後の補液でそれは軽快傾向。さて、ではなぜ急に動けなくなったのか? が次の問題で、鑑別診断をいろいろ考えながら検査計画につき検討しました。

午後、94歳の独居の方の退院後の生活につき、ケースワーカーとケアマネージャーさんに来ていただいて相談。その後、研修医の面接があり、夕方、来年建設される予定の新病棟についての討議状況を説明するために上京病院の医局会議に参加。それが終わるともう勤務時間も終わりに近づいていたので、病院に戻らずに夕陽を見ながら少し街を歩きました。

陽射しはまだ強いものがありますが、少しずつ秋の風が出てきているのか、そんなに汗もかかずに駅まで歩きました。元は繁華街だった通りの両側の店の様子を見ながら歩きましたが、そのうち3件の店は完全閉店に向けて最後の大売出しをしていました。

街の様子も以前とはずいぶんと様変わりしていて、少し寂しくなりました。

2010年8月25日

今日は、午前中、大阪で開かれている第18回日本慢性期医療学会のシンポジウムに参加してきました。

慢性期病棟と言いながら、急性期病棟と在宅をつなぐ病棟として積極的な運用が求められる時代になってきているようです。

午後、病院に戻り、実習にこられている医学生さんとの面談、1年目研修医との面接をして、夕方から夜診に出ました。

今日の夜診は結構盛況(?)で、夜の9時までびっしりかかりました。

あ~疲れた!

2010年8月20日

朝、ERカンファレンス。

午前は、病棟の受け持ち患者さんの回診と通院リハビリ患者さんの回診。

昼は、指導医上級医会議。今週の初期研修委員会で議論があった研修医のパフォーマンス評価について議論しました。8月31日に救急OSCEをすることになっているので、そこで総合的なパフォーマンス評価も一部入れることになりました。

午後、内科カンファレンス。

化学療法の専門医師から、胃がんの化学療法の症例提示があり、現在の標準治療とその後の代替治療についてのレクチャーがありました。最近では、遺伝子多型による薬効や副作用の違いなどが徐々に解明されてきており、抗癌剤も遺伝子型により代謝が異なり、使用法も変わってくるのだとか。なかなか興味深い内容でした。

夕方、研修医のS医師の面接をして、帰宅しました。

2010年8月19日

朝、ERカンファレンス。70歳女性の動悸、28歳女性の皮疹、41歳女性のめまいと嘔気、77歳女性の呼吸困難、22歳女性の急性アルコール中毒、74歳女性の意識消失発作と吐血など、多彩な症例がありました。

午前は研修医回診があり、午後は福井県の池端病院から日本慢性期医療協会理事の池端幸彦先生をお招きして、慢性期療養病床のあり方を考える講演会がありました。

当院では、来年、療養型病棟と障害者病棟の増床を予定しており、その準備も兼ねた学習会でした。

内容的には、急性期病棟と在宅をつなぐアクティブな療養型病床のイメージが共有されたのではないかと思います。

講演会後は新病棟の開設準備会議がもたれ、早速活発な意見交換が行われました。

2010年8月17日

朝、ERカンファレンスがあり、午前中はそのままER当番に入りました。

80代の男性。嘔吐と腹痛を主訴に受診され、ER当番で引き継ぎました。

腹部は比較的軟らかく、右下腹部を中心に圧痛がありましたが、反跳痛はありませんでした。2日ほど排便がなく、浣腸をかけた人のことだったので、便秘による腹痛かと思いましたが、レントゲンを取ってびっくり!

腹部全体に消化管から漏れ出した空気(フリーエアー)が大量に認められ、消化管穿孔と考えられました。

すぐに外科にコンサルトし、残念ながら当院では緊急手術の体制が取れなかったため、他院へ転院となりました。

ERは、突然重症の方が来られることがあるので、油断できません!

2010年8月8日

夏期セミナー第2日目は、朝一番に私たち京都家庭医療学センターの「一歩進んだコミュニケーション」のセッションがありました。

コミュニケーションでも難しいとされる「癌の告知」を、「構造的」面接技法で行うことをテーマにしました。

参加者は24名で、3名ずつのグループに分かれてロールプレイも行いました。

医学生の1回生から医師経験20年のベテランまで参加していただき、どのあたりに焦点を絞るのかが難しかったのですが、参加者からは概ね好評をいただき、ほっとしました。

昼には、後期研修プログラムの説明があり、たくさんの人に来ていただきました。

その後、帰路につき、京都についたのは18時過ぎでした。

2010年8月7日

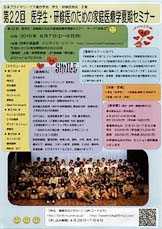

本日から、第22回 医学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナーが埼玉県熊谷市で開催されます。

朝、京都を出発して、新幹線で4時間程度で熊谷市に到着。

初日は、講演を聞いて、明日のセッションの準備をして、夕食後、セッションの打ち合わせをした後、懇親会に参加しました。

医学生の参加は定員一杯の180名だそうで、熱気ムンムンでした。

明日は、京都家庭医療学センターとして、初めてセッションを受け持ちます。

うまくいくかどうか、ちょっと緊張しています。

2010年7月26日

朝、「論理的診察の技術」の輪読会。

午前中は、学生さんへの研修説明をして、リハビリ前回診をして、研修医回診をして、昼は新患カンファレンス。

午後は、救急当番で、イレウスや虚血性大腸炎の入院があり、夕方、初期研修委員会。

初期研修委員会では、3ヶ月チェックリストを受けて、未到達項目の再確認をしました。

その後、実習に来られた学生さんといろいろ話をして、帰りました。

2010年7月24日

午前中、外部講師によるケースカンファレンス。

初期研修医のM君が症例提示しました。

89歳女性、脳血管障害後で施設入所中の方の嘔吐、めまい、喀痰増加で入院しました。

カンファレンスでは、めまいの鑑別、嘔吐の鑑別を検討し、ベッドサイドでのティーチングが行われました。

午後は、私は病棟当番だったのですが、家庭医療学センターのskype会議も同時平行で行われて、会議にでながら時々病棟に呼ばれる状態でした。

夕方、突然、雷が鳴り出し、大きな雷鳴があったと思った途端、停電!

向かいの小学校の電線に落雷したようで、電線は黒煙をあげてぶっちぎれたようでした。

その後、ものすごい豪雨になり、それをかいくぐって人工呼吸器などの医療機器が正常に動いているかどうか、確認に行ったり、事務管理者と連絡をとったりして、一時は院内も騒然とした雰囲気になりました。

幸い、医療機器は補助電源で正常に動いており、停電も短時間で復旧し、一時使えなくなっていた電子カルテもほどなく使用可能となり、雨があがった1時間後くらいには、ほとんど平常通りに戻っていました。

とんだ土曜の午後でした。

2010年7月23日

今日は、学生さんが実習に来ていて、午前中一緒に回診をしたりしました。

昼は、上級医指導医会議。先週行われた研修管理委員会で出された3ヶ月チェックリストを元に、それぞれの研修医の到達度と未達成項目について検討し、これからの研修の重点を確認しました。

夕方は、滋賀の膳所診療所の佐々木先生をお招きして、「安心して住み続けられるまちづくり」と題して医局講演会がありました。佐々木先生は、昨年、家庭医療学の専門研修として外部施設に出向していたので、その経験も踏まえて、在宅医療を中心にお話し頂きました。

2010年7月22日

70代の男性。

COPDで在宅酸素療法(HOT)をしています。

朝、トイレに行ったあとから呼吸困難が強くなり、訪問看護師が訪ねるとSpO2が80代に低下して動けなくなっていたため、救急搬入されました。

COPD急性増悪と考えて、ステロイドと抗生剤と気管支拡張薬を投与して、呼吸困難は改善したかに見えましたが、胸部レントゲンを撮ると左の気胸? CTでは、気腫化した肺が確かに気胸を起こしていました。

気胸は、COPDにはありがちなことで、時として胸部レントゲンでは見にくいことがあるので、注意が必要です。

2010年7月21日

朝、内科抄読会がありましたが、途中でEMコールがかかり、病棟へ走りました。

午前、研修医とともに呼吸不全の患者さんの回診をし、その後自分の受け持ち患者さんの家族との面談。

昼は、恒例の新入カンファレンス。

今日は、80歳女性、アルツハイマー病があり、施設入所中であったが、夕食をむせ、その後痰が増えてSpO2が低下したため救急搬入され、入院となった方です。

誤嚥性肺炎は高齢者にはとてもcommonな病気ですが、呼吸不全かどうかの評価や抗生剤を使用するか否かとか、内服薬は継続するのか一旦中止するのか、経口摂取をいつ開始するか、入院中のADL低下をどう防ぐか、など様々な観点を同時並行的に進めないといけないので、なかなかに気が抜けません。

16時から夜診に入り、今日はたくさん新患患者さんをみました。

2010年7月15日

朝のERカンファレンス。

施設から発熱で紹介された80代の男性。

誤嚥性肺炎などの既往があります。

血液検査では、白血球が17000、SIRSの基準を満たします。

身体所見では、肺音はクリアで、腹部の圧痛やMurphy's sign も陰性で、CVA叩打痛もありません。

炎症のフォーカスが不明でしたが、緊急で行われたCTでは、総胆管内に結石の嵌頓が疑われました。

うーん、CTの威力は大きい!

2010年7月10日

朝、8時からERカンファレンスをした後、午前中は病棟業務。

午後は、「第6回 外部研修の成果を学び、明日の医療を語る全医師集会」(外部研修報告集会)なるものがあり、参加しました。

私たちの病院には、「専門研修制度」があり、(全国の民医連の院所には同様の制度があります)これは、後期研修修了後の医師が一定勤務した後、より専門的な分野の研修をするために国内外の施設へ1~3年程度研修に行ける制度で、研修期間の給与については当院が負担するかわりに、しっかり勉強して帰任していただき、研修の成果を全体の医療レベルアップに還元していただくというものです。

今日は、循環器分野での専門研修(主に心臓カテーテル検査)と腫瘍内科分野での専門研修(主に外来化学療法)の報告と後期研修のN医師の小児科と救急医療の外部研修の報告がありました。

私もシンポジウムの一環で発表しました。

集会自体はそれぞれの発表の内容が濃く、シンポジウムするまで至らなかったのはやや残念でしたが、その後の懇親会も含めて、いろいろと話をする機会があり、有意義な一日でした。

2010年7月7日

今朝は、ERカンファレンスがなかったので、ちょっとゆっくりと出勤。

午前中、研修医と一緒に人工呼吸管理を受けている患者さんの診察と今後の方針についての相談。

昼は、新患カンファレンス。

80代の男性で、COPDがあり、ここ数ヶ月ほど、咳・痰が増悪していた方が、39℃の発熱で来院。前日に、齲歯の治療も受けていたとのこと。

発熱の鑑別を進めながら、病歴、身体所見、検査所見を検討していきます。

胸部レントゲンでははっきりしなかったのですが、胸部CTでは、多発性に陰影を認めました。

肺炎による症状にしては、呼吸困難の増悪もないとのこと。心内膜炎からのseptic emboli?

入院し、必要な検体を提出して、抗生剤治療を進めていたところ、喀痰からGafky2号!

個室管理とし、PCRの結果を待つこととしました(結局、PCR陽性で、肺結核の診断となりました)。

午後は、入院患者さんを担当する看護学生さんへの病態説明のあと、会議があり、16時から夜診に行きました。

2010年7月5日

朝、「論理的診療の技術」の輪読会。

午前、研修医の回診。

昼に新患カンファレンス。

午後は、救急外来当番でした。

夕方、当院の名誉院長の松原為和先生が、当院の前身である右京病院が診療所であった頃からの50年を振り返る講演会が院内で行われました。

患者さん、職員あわせて、沢山の人が聴きに来ていました。

その後、家庭医療後期研修医のO医師の振り返りをしました。この間の行事や研修の振り返りと今年の後半の研修をどうするかなどの話をしていたら、ついつい時間が過ぎてしまい、輪読会は次回まわしになりました。

2010年7月4日

今日は、大阪で医学生、初期研修医対象の研修説明会がありました。

8時過ぎに京都を出て、10時から16時まで、昼食時間をとった以外はほとんど学生さんに研修の説明をしていました。

興味を示してくれた学生さんもたくさんいて、説明のしがいがありました。

家に帰ったら、疲れがどーっとでました。

2010年7月3日

今日は、生憎の雨でしたが、臨床研究フェローシップのアドバンス講義が京都大学であり、行って来ました。

診断を評価する研究デザイン

統計Q&A

メタ・アナリシス

修了生による学会発表のブラッシュアップ

などの内容で、午後いっぱいみっちりと講義がありました。

でも、統計は何度聞いても難しいですね。

2010年7月1日

朝、いつものようにERカンファレンス。

90代の殆ど医療機関にかかったことのない女性。数カ月前から徐々に下腿の浮腫が出現して、ADLが低下。呼吸困難も増強して動けなくなったため、救急搬入。

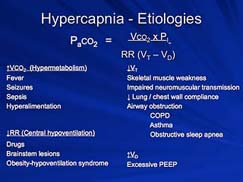

心不全が疑われ、入院となりましたが、動脈血ガス分析では、高炭酸ガス血症と呼吸性アシドーシスが認められました。

研修医のS君が担当となり、午前中、一緒に回診。入院後、利尿剤で尿はよく出ていましたが、高炭酸ガス血症が改善せず、BiPAPが施行されました。しかしその後もpCO2が90くらいを推移し、アシドーシスも悪化傾向を認めたため、午後、気管内挿管になりましたが、極度の円背のため、通常の経口挿管が難しく、気管支ファイバーガイドでの挿管が必要でした。

その対応と並行して、12:30と16:00と16:30に別の患者さんの家族面談がありました。

17時から、救急総合内科カンファレンス。

18時からは、外部講師の心不全診療に関するレクチャー。

その後、21時まで会議があり、帰宅したのは22時をまわっていました。

2010年6月30日

いやー、サッカー日本代表、惜しかったですね。

延長戦からPK戦まで、見ている方も結構しんどかったですが、日本代表、よく頑張りました。

試合終了した後も、チーム一丸となっている様子がよく伝わってきました。

で、興奮と睡眠不足が交錯する中、やっぱり朝からERカンファ。

18歳の気管支喘息発作、23歳のプレ失神、22歳の水様性下痢、41歳の尿管結石などの救急受診がありました。

午前中は、研修医と一緒に患者回診。

高齢の尿路感染や肺炎の患者さんが入院後低リン血症が進行。どちらもrefeeding症候群?

昼は新患カンファの予定でしたが、40歳代のCPAの搬入があり、研修医はそちらの応援に。

当院初診の患者さんでしたが、インスリン自己注射をしていたそうですが、仕事がなくなり、経済的な理由から受診を中断し、当然インスリン注射も中断。最近、感冒から体調を崩し、食事もあまり取れない状態だったとのこと。来院時の血液検査では、血糖が1000以上あり、糖尿病性昏睡と電解質異常からの心停止が疑われました。蘇生には成功したものの、意識は戻らず、集中治療棟へ入院となりました。

夜は、夜診があり、家に帰ったら、もうふらふらでした。

2010年6月28日

朝、「論理的診断の技術」の輪読会。

午前中は、研修医の回診。

新しく受け持った症例もあり、一緒にベッドサイドへ行き、診察。

午後は、ER当番。

70代の女性。発熱と右肩痛で来院。身体所見でははっきりしないが、血液検査では、炎症反応が高値。尿所見も正常だし、隠れた炎症巣があるかと腹部CTを施行したところ、左水腎症と尿管結石、左腎の周囲は毛羽立ちがあり、腎盂腎炎診断。尿管結石で閉塞していたので、尿所見は意外にきれいだったのでした。

別の70代の女性。発熱と喘鳴で来院。気管支喘息発作との紹介でしたが、胸部レントゲンでは右胸水と右下肺野の浸潤影がありました。

結局、救急車2台と他院からの紹介受診が2名あり、3名が入院しました。

一緒に入った研修医のS君には、採血、血管確保、動脈血ガス分析、病歴聴取などに奮闘していただきました。

2010年6月27日

土曜と日曜の2日間、東京で開催された、第1回プライマリ・ケア連合学会学術大会に参加してきました。

京都家庭医療学センターからは、後期研修医の中村琢弥医師が口演発表しました。

いろいろ勉強になったり、いろんな人と交流したり、京都家庭医療学センターの参加者とも食事をしながら講演発表の振り返りや今後の活動について話をしたり、充実した2日間でした。

明日からは、また仕事だ~。

2010年6月25日

サッカー日本代表、やりました! デンマークを3-1で下し、決勝トーナメント進出を決めました!

朝から、興奮しましたが、一方で疲れもピーク。

ERカンファレンスのあと、Dr. Stein の最終日です。研修医のM医師が症例提示してくれました。

症例は、25歳の男性で、主訴は繰り返す胸痛と発熱と水溶性下痢と腰痛です。

今日も、プロブレムリストの作成と見逃してはいけない(Do Not Miss)疾患のリストアップを行い、病歴聴取の仕方や情報整理の考え方、鑑別診断などの勉強をしました。

この1週間で、プロブレムリストの作成と見逃してはいけない疾患をどのように鑑別もしくは除外していくかは、かなり勉強になったのではないでしょうか。

Dr. Stein とは、来年の再会を約束して、別れました。

2010年6月24日

朝、ERカンファレンスの後、Dr.Steinの4日目です。

研修医のA君が症例提示してくれました。

70代の男性で、1ヶ月前から続く38℃の発熱と上下肢の筋肉痛を訴え、精査目的で入院となりました。

血液検査では、貧血と肝障害を認め、蛋白尿と血尿も認めました。

午前中はProblem listの作成と鑑別診断。午後は、ベッドサイドへ行き、身体診察をしました。

今日は、医局のランチョンセミナーで循環器のF医師から心房細動の診断と治療のレクチャーもあり、脳がパンクしそうでした。

2010年6月23日

朝、ERカンファレンス。

研修医のS君が当直でした。嘔吐下痢を主訴に救急搬入された60代の男性。初診の方で情報が全くありませんでしたが、念のために心電図をとってみると胸部誘導で広範にST上昇! 緊急PCI後、IABP管理となり、朝まで忙しかったとのこと。ご苦労様!

Dr. Steinの3日目は、研修医のM君が症例提示。

午前中、Problem listを作成し、それぞれのプロブレムにつき、詳細に検討しました(プロブレムの数は18にもなりました)。

午後は、Bed side teachingとまとめのディスカッション。

(僕は、夜診があったので、途中で抜けました。)

夜診は、患者数がやや少なめだったので、早めに帰宅できて、ちょっと体が楽でした。

2010年6月22日

朝、8時からERカンファレンス。昨夜は結構救急車も入ったようで、研修医のA医師は殆ど眠れていないよう。

症例は、20代の薬物大量服用、70代の胆石発作、80代の肺炎、70代の腹痛など、多彩でした。

今日は、Dr. Steinの研修指導の2日目で、研修医のS医師が症例提示をしました。

70代の女性で、関節痛、筋肉痛、呼吸困難を訴えて入院されました。

症例提示に基づいてProblem listの作成をして、見逃してはいけない疾患、可能性の高い疾患についての検討を行い、午後は、Bed side teachingがありました。

非常に複雑な病態でしたが、研修医のS医師もよく頑張ってまとめて発表されましたし、Dr. Steinの指摘も的を得たものでした。

とても勉強になった一日でした。

2010年6月21日

今日から、大リーガー医の研修指導が始まります。

金曜日までの5日間の予定です。

Dr. Steinは、総合内科医で、かれこれ10年くらい当院に研修指導に来ていただいています。

6月に来て頂く目的は、POSについての実践的指導と、臨床決断をいかに行っていくかの指導ですが、毎年研修医からは好評です。

今年も、初日はPOSの使い方についてのCaseに基づいた指導から始まりました。

明日からは、研修医が症例提示をして、実際の患者さんでどのように臨床決断を行っていくかの指導が始まります。

楽しみな一週間です。

2010年6月20日

今日は日曜日だというのに、朝7:45から日直でした。

早速、リスパダール28包服用した患者さんが待っていて、点滴終了後、帰宅していただきましたが、その間に呼吸困難を訴える80代女性の救急搬入がありました。この方、甲状腺癌が気管に浸潤しており、数日後にK大学で気管切開を受けることになっていたとのこと。来院時、動脈血ガス分析でpH=7.01、pCO2=110、pO2=100(10l リザーバーマスク)で、努力様呼吸で肋間、鎖骨上が吸気時に陥没し、あわや呼吸停止に陥りそうな状況。幸い、外科のDrの応援も得られ、アンビューバッグで呼吸補助をして、なんとか呼吸が維持できたので、K大学に連絡し、搬送許可が得られたので、バッグを揉みながら救急車で搬送しました。

その後、病棟でも呼吸困難が増強した患者さんのコンサルトがあり、癌性胸膜炎から両側胸水貯留となり、呼吸状態が悪化しているとのこと。休日ではありましたが、左胸腔にトロッカカテーテルを挿入し、肺が再膨張し、呼吸困難が改善しました。

他にも、肺炎を起こした患者さんから処方や検査忘れのオーダーまで、あちらこちらの病棟から呼ばれて、結構忙しい一日でした。

2010年6月18日

朝、ERカンファレンスに出た後、午前中は学会出張中の医師の代わりで総合内科外来の代診。

80代の女性。咳が続くので、近くの診療所で健診を受け、胸部レントゲンの異常を指摘されて当院で胸部CTを施行。結果を聞きに来院されました。胸部CTの結果は右中葉の一部に気管支拡張症があり、そのため、咳と痰が続くのだろうと推察されました。去痰剤を出しておきますね、と説明して終わろうとしたときに、付き添いで来ていた娘さんが、「実は最近、行動がおかしいんです」と。あっ! これはドアノブコメント? と一瞬意表をつかれましたが、あらためてお話を伺うと、数カ月前から料理の味付けがおかしくなり、時々奇妙な行動をとり、最近では尿失禁や体温計の入れ物に水を入れて自分で驚いていたりするので、どうもおかしいのだとのこと。

身体所見上は、異常なさそうで、そろそろ認知症が進んできたのでしょうか、などと話をしていたのですが、やはり、念のために頭部CTを施行すると、なんと、右前頭葉にLDAがあり、周囲が腫瘍様に増大しています。幸い緊急で頭部MRIの枠がとれたので、施行すると、やはりそのような所見。

神経内科Drに相談し、脳外科へ転院となりました。

普段のことをよく知っている人が「普段と違う」という場合は、やはり何かが起こっているのだと考えて、迅速に対応することが重要と再認識しました。あ~わかってよかった。

2010年6月17日

今日は、朝から天気が良かったので、自転車通勤しました。自宅から35分くらいの距離ですが、結構気持ちが良かったです。

朝は、ERカンファレンス。結構忙しい夜だったようで、朝方4:30くらいまでは途切れることなく患者さんが来ていたようです。消化管出血、発熱(SIRSになっていました)、過換気症候群、脳梗塞、肺炎などなど、緊急入院もたくさんあったようです。ご苦労さまでした。

午前中は、病棟当番をしながら、研修医指導回診をして、12:00から倫理委員会準備会、その後休むまもなく、13:30からSP研究会、間髪入れず14:30から薬剤師研修発表の講評があり、病院に戻って17時から来年秋に開設を予定されてる新病棟の準備会があり、19時終了。昼食をとる時間もない過密スケジュールでした。

自転車で家まで帰り着くと全身汗まみれになったので、お風呂に入って、夕食。イギリスに研修旅行に行っていた娘が無事帰宅していて、少し土産話を聞きました。

おっと、今日は京都家庭医療学センターの管理会議も入っていて、21時からskypeで会議。前半、今月末に行われる日本プライマリケア連合学会の発表演題の予演会を行い、後半、夏期セミナーの打ち合わせやその他の運営事項の打ち合わせをして、22時30分頃終了。

W杯のアルゼンチン-韓国戦は見逃しましたが、と~っても濃厚な一日だったので、疲れて寝ました。

2010年6月16日

今日は、朝、研修医のS君と患者回診をし、10時から今週土曜日に開催される関西臨床研修センター運営委員会の打ち合わせ(今年から民医連関西臨床研修センター長になったのでした)。

その後、病棟回診をして、昼はランチョンで新患カンファレンス。22歳の気管支喘息発作で入院した患者さん。鑑別診断、急性発作時の治療、長期的な治療などにつき、検討しました。

午後、少し時間があり、調べ物や机の整理を少ししましたが、16時からは夜診。

天候が良かったせいか(?)患者数はさほど多くなく、20時頃には終了しました。

今日は、次男の誕生日だったのに、夕食も一緒にできませんでした。残念。

2010年6月15日

朝、いつものERカンファレンス。昨日の日本vsカメルーン戦の影響で、飲みつぶれて搬入された20代の急性アルコール中毒の症例がありました。

午前は、ER当番で、急性膵炎の救急搬入あり。これもワールドカップ効果?

午後は、看護学校の講義でしたが、ワールドカップの影響で、講義をする方も受ける方も、いささかバテ気味。雨模様でむしむしした天候も手伝って、結構消耗する講義でしたが、なんとか終了。

夕方、iPhone4の予約にソフトバンクに行きました。17時過ぎに到着するとすでに15人ほどが予約に押し寄せていました。事前に仮予約してあったおかげで、30分ほどで手続き終了。あとは発売日を待つだけです。

夜、研修医との飲み会があり、美味しい焼肉を食べ、ビールを飲んで、いろいろおしゃべりをしました。

2010年6月14日

朝、5時過ぎにイギリス研修旅行に行っている娘から連絡があって、skypeで30分ほど話をしました。インターネットを使って国際電話が手軽にできるなんて、びっくりですね。

8時15分から、「論理的診察の技術」の輪読会。

9時から病棟の仕事を片付けながら、10時からは研修医のS君の回診。S君がが新しく受け持った患者さんもあり、やや長めの回診でした。

12時30分からランチョンの新患カンファレンス。

13時からはER当番だったので、途中退室。

午後のER当番では、高齢者の肺炎や尿路感染症などの入院症例がありましたが、救急車の搬入はなく、比較的平穏でした。

夕方、後期研修医のO医師の振り返りと介護職対象の学習会の打ち合わせ。

19時頃に病院を出て、帰宅。

夜は、翌日の看護学校の講義の用意をしながら、ワールドカップサッカー日本vsカメルーンを観て、興奮しながら寝ました。

2010年6月10日

朝、5時に起床。コーヒーを入れて、メールをチェックした後、洗濯物を干します。

昨日から家族が一人減っているので、洗濯物もやや少なめです。

朝、ERカンファレンス。精神科に通院していて週に1回ほどブスコパンの注射をして欲しいと来院される患者さんが昨夜も来院。目の前でブスコパンのアンプルを確認して注射してもらわないと帰らないそうな。

このような、「いつもの」「例の」患者さんは、実は要注意です。「いつもの注射」をしただけで帰してしまい、実は思わぬ病気が潜んでいることもありうるからです。「オオカミ少年」だと思っていたら本当に狼がきていた、などというのは実際起こり得る話です。大事なのは、先入観を持たず、常に冷静に丁寧に対応することなのです。

午前中、病棟当番をしながら、研修指導回診をして、午後は病棟回診と、内科医局会議、臨床研修部会議があり、7時に業務終了。そのまままっすぐ家に帰りました。

2010年6月9日

娘が学校の研修旅行で英国に出発しました。

朝4時に起きて、朝の用意をし、朝食を食べて、5時過ぎに家を出て京都駅まで送りました。

なんとか無事に出発したようですが、こちらはやや睡眠不足です。

その後、病院へ行き、午前中は糖尿病外来の代診。昼は研修医の新患カンファレンスをし、その後会議の打ち合わせをして、病棟を急いで診て回り、16時から夜診に入って、夜診後後期研修医の外来カンファレンスをして、21時に終了しました。

2010年6月8日

今日も朝からERカンファレンス。

午前中は、糖尿病外来の代診。予約が結構びっちりと埋まっていましたが、だいたい時間通りに終了。

午後は、病棟を一周りして、看護学校の講義。昨日遅くまでかかってレジメを作った甲斐があって、わりとコンパクトにまとまった講義になったかな~。

仕事が終わってから、妻と合流して、明日から研修旅行に行く娘の持ち物を買いに西友に行って帰宅しました。

2010年6月5日

今日から2日間全日本民医連の会議があり、伊豆半島の伊東へ出張しました。

とっても良い天気で、会議室に缶詰だったのがとっても残念でした。

今週は、とっても会議の多い週でした~。

2010年6月4日

今日も朝からERカンファレンス。

午前中、病棟業務をして、昼に指導医上級医会議。

その後、院長と新病棟のコンセプトについて相談。

午後は、診療所プロジェクト会議があり、診療所のあり方や後継所長などについて話しあいました。

夜は、家族でアルザス料理の店に行きました。

おいしかった~。

2010年6月3日

朝、8時からERカンファレンス。

10時から研修医回診。

12時から研修医コアレクチャー。

16時から内科科長会議。

19時から医師委員会。

21時に終了して、帰宅。

今日は会議で疲れました。

2010年6月2日

朝、ERカンファレンスがあり、内科抄読会には参加できず。

午前病棟を診て、昼は新患カンファレンス。

82歳の認知症のある独居の女性の貧血精査目的入院。慢性腎不全もあるので、腎性貧血も疑われましたが、血液疾患や薬剤性も可能性がありそうです。

これからどのように検査プランを進めていくのかもディスカッションになりました。

午後、院長副院長会議があり、来年立ち上がる予定の新病棟建設の責任者になる事になりそうな雰囲気。

その後、家族面談があり、夕方から夜診に入りました。

2010年6月1日

朝、ERカンファレンスの後、紫野診療所へ行き、往診の代診をしました。地域によって路地の雰囲気が違っていたりするので、いろんなところへ往診にいくのは面白いです。

昼に病院へ戻り、病棟を診て、書類の作成などをしました。

回復期リハビリテーション病棟の担当なので、診断書や主治医意見書、障害認定申請など書類の記入は結構多いのです。

2010年5月31日

JAMAで連載されていた、Rational Clinical Examinationをまとめた本の日本語訳が出たので、早速、輪読会を始めました。

朝8時15分から、今日は第1章をみんなで学習しました。

今日から研修医の担当チームが変更になったので、午前中は研修医のS君の患者さんをチーム回診しました。

昼に新患カンファレンスがあり、指導医のI医師がチューターをしてくれました。

午後は、私は救急外来担当で、救急搬送が数名あり、肺炎の患者さんの入院が1名ありました。

夕方は、家庭医療学後期研修医の振り返りがあり、O医師と後期研修の振り返りを行い、研修医のA医師を交えて「患者中心の医療の方法」の学習をしました。

今日も結構盛り沢山で、家に帰りついたのは9時をまわっていました。

2010年5月28日

朝、ERカンファレンスの後、研修医と病棟回診に行きました。

昼に上級医指導医会議を行い、午後は受け持ち患者さんの回診や書類書きをしました。

今日は、iPadの発売日で、5月早々から予約してあったiPadが届く予定だというのに、何故か私は準夜当直だったので、家に帰ったのは10時くらいでした。

あせって家に帰ると、次男坊が起きていて、「iPad来たか?」ときくと、「いや~まだ来てないで」

「え?!?」と焦って、クロネコヤマトの配送をインターネットで追いかけたが、すでに届いているはず、と。

おかしい…どうなっているのだ?? と混乱していると、息子が「じゃあ届いているんちゃう」…?

え!? さては騙したな~。息子はニヤニヤ…!

と完全に騙されてしまいましたが、結局、頼んだ2台のiPadは無事に届いていました。

早速、起動させて、アプリケーションを入れたのは言うまでもありません。

ちなみに、妻のために買った2台目のiPadはソッコー次男坊に奪われていました。

2010年5月27日

今日は、朝、ERカンファレンス。

午前中は研修医回診。

1年目研修医のA医師は病棟患者さんの受け持ち開始から約1ヶ月が過ぎましたが、マルチプロブレムの患者さんも抱えながら4名の受け持ち患者さんのケアをしています。

やることなすこと、見ること聞くこと初めてのことばっかりの中で、(本人にはかなりのストレスだと思いますが)徐々にたくましく成長してきました。

昼はY医師のコア・レクチャー。

今日のテーマはインスリンの使い方。

午後、研修医のM医師のオリエンテーションと、O医師の面接をして、病棟での指示出しをして、全体医局会議がありました。

2010年5月26日

脳梗塞のリハビリで入院中の70代男性。

退院を間近に控えていましたが、最近、頭痛がして、体がふらふらするのでリハビリができない、と訴え。

身体所見では明らかな神経所見の悪化を認めませんでしたが、念のため頭部CTを施行すると右の硬膜下血腫が!

カルテを見直すと2ヶ月ほど前にトイレで転倒された記載あり。この時に受症したのか!?

すぐに脳外科に連絡をとり、緊急転院となりました。

高齢者の転倒は頭部打撲がはっきりしなくても数カ月後に症状を起こしてくる硬膜下血腫があるので、注意が必要です。

まったく、転倒は怖い。

昼の新患カンファレンスは研修医のM医師が症例提示してくれました。

50代男性の心窩部痛。脳梗塞の既往があり、気管支喘息でステロイドを長期内服しておりステロイド性の糖尿病がある方です。

夕食にビールと唐揚げを食べ、その後、突然、心窩部痛があり、数時間持続するため救急車で来院されました。

この時点で、鑑別診断として、膵炎、潰瘍、胆石などが挙がり、見逃してはいけないものとして心筋梗塞、大動脈解離、腹膜炎が挙げられました。

症状は、来院時には改善しており、身体所見も特別な異常を認めませんでしたが、血液検査ではWBC=10600と肝機能障害を認めました。

画像上は胆嚢内の巨大な結石と胆嚢腫大、総胆管拡張を認めました。胆管内結石ははっきりしませんでした。

胆石胆嚢炎の診断で入院になりましたが、ステロイド内服中の患者さんなので、症状がマスクされたり感染が急速に悪化する可能性があるので要注意です。

胆道感染症でよくみられる起炎菌や抗生剤の選択についても少し触れて、カンファレンスを終了しました。

訪問者数が10000人を超えました!

ありがとうございます。

最近は、忙しくてなかなかアップが滞りがちですが、沢山の方が見ていただいているので、頑張って続けたいと思います。

応援をよろしくお願いします。

2010年5月25日

朝、ERカンファレンス。初めて当直に入った、2年目研修医のU医師は「こんな眠れない当直は初めてです」と言いながら、症例提示をしてくれました。

午前は、研修医のA医師と採血や症例の検討。

その後、救急外来。

午後、病棟へいくと、誕生日会をやっていて、私の受け持ち患者さんが誕生日を祝ってもらっていました。

夕方、院長と話をして、会議があって帰宅しました。

2010年5月24日

今日から、初期研修医のM君が研修を開始しました。

昼は新患カンファレンスがあり、A医師がFUOの患者さんを症例提示しました。

午後は救急当番でしたが、あまり救急症例はなく、M君に研修のオリエンテーションなどして終りました。

2010年5月23日

今日は、雨の日曜日。

夕方から、妻と息子とともに大丸に行きました。

デパ地下はいろんなものが置いてあり、堪能しました。

特に、チーズとオリーブオイルに感動した妻はいろいろと買い込んで帰りました。

2010年5月20日

朝、ERカンファレンス。

午前は研修指導回診。

昼に研修医コアレクチャーがあり、Y医師が人工呼吸管理についてレクチャーしました。

午後は、SP研究会があり、初企画の診療所探検について検討しました。

夜は21時からKCFM(京都家庭医療学センター)の管理会議があり、23時終了。

2010年5月19日

朝、内科抄読会の担当に当たっていたので、JAMAの最新号からRational Clinical Examinationの最新文献を紹介しました。

糖尿病の神経障害は、やっぱり身体所見で診断するんですねえ。

昼は、新患カンファレンスがあり、初期研修医のA君が症例提示しました。嘔吐、高血糖で入院して、テタニー症状や意識変容が認められました。意識変容の鑑別診断(MOVE STUPID)について、みんなで学習しました。

2010年5月17日

今日から、奈良民医連の2年目研修医のU医師が来られて、内科研修を開始されました。

受け持った患者さんがいきなり亡くなり、Aiの結果、上腸間膜動脈閉塞と診断されました。

夕方は、今年度第一回の初期研修委員会がありました。

その後、家庭医療学後期研修の振り返りがあり、「患者中心の医療の方法」の輪読と研修評価をして、帰りました。

2010年5月16日

11時30分に病院に集合して、医局のバーベキュー企画へ行きました。

病院から北へ40分ほどマイクロバスで走って、山あいのキャンプ場へ行くと、結構たくさん来ていました。

お昼も過ぎていたので、早速火を起こし、肉を焼き、野菜も入れて、おにぎりと焼きそばも食べて、ビールやらワインやらを飲んで、いろいろおしゃべりをしたらお腹が一杯になりました。

今日は早く寝て、来週また頑張ろう。

2010年5月15日

今日は、お休みの土曜日でしたが、午後にKCFMの定例会議がありました。

メンバーの勤務地が京都、綾部市、大津市、と分散しているので、今日はインターネットを使ったSkype会議でした。

それぞれの近況から、学習会、症例検討、6月のプライマリケア連合学会での発表の予演会、8月の夏期セミナーでのセッションの論議など、多彩な議題で盛り上がりました。

2010年5月14日

朝、ERカンファレンス。

午前は、病棟患者さんの回診。週末で学会出張の医師の患者さんの担当もあり、診察や指示出し。

昼は、上級医指導医会議。研修医の状況や研修スケジュールの確認などを行う会議で、毎週金曜の昼に行っています。

午後は、引き続き入院患者さんの回診と、たまった書類を書いたり。

15時30分から内科カンファレンス。循環器科のF医師が肺塞栓の症例提示と診断治療のレビュー。

16時30分から胸部CTカンファレンス。途中、患者家族との面談で抜けましたが、20時までみっちりと興味深い症例を検討。

家に帰れば、かなりクタクタです…。

2010年5月13日

朝、8時からERカンファレンス。

9時から研修医の採血研修の指導。

9時30分に、新しく研修に参加することになったM医師が来院され、面接と研修スケジュールについて相談。

10時30分から、2年目研修医のO医師の研修の振り返りと今後のスケジュールの相談。

11時から1年目研修医の患者回診。

昼は研修医コアレクチャーがあり、13時から別の会議に出席し、会議後に病棟の回診。

15時30分からは内科医局会議。

17時30分から臨床研修部の会議があり、その後、帰宅。

ふ~、疲れた…。

2010年5月12日

午前中、研修医の動脈血採血と静脈血採血の指導をし、病棟回診。

昼は、研修医の新患カンファレンス。

午後、銀行に行き、振り込みを済ませ、会議に参加。

16時から診療所の外来で、21時30分に終了。

今日もめまぐるしい一日でした。

2010年5月11日

朝、8時からERカンファレンス。今日は、医学生さんも参加して、盛り上がりました。

午前中は、後期研修医のO医師が体調不良でお休みしたので、代診で往診に行きました。

緊急入院の手配などもあり、病院に帰ったのは13時30分を過ぎていました。

その後、学生さんに研修説明をして、懇談。

14時40分からは、看護学校の講義。

16時過ぎに病院に戻り、病棟回診。

くたびれました。

2010年5月10日

今日は、奈良から2年目研修医のU医師が来週からの研修の下見にこられています。

朝、研修医の担当患者さんが胸痛を訴え、10分ほどでおさまったとのことですが、心電図をとったところ、II、III、aVFでST上昇を認め、緊急カテーテル検査へ。

幸い器質的狭窄はなく、血管攣縮性狭心症と診断されました。

その後、研修医の患者回診をして、昼は研修医の新患カンファレンス。

午後は、外来ER当番で、胆嚢炎の入院と自然気胸の入院あり。

気胸の方は、2年目研修医のO医師にトロッカカテーテルを挿入してもらいました(迅速に綺麗に入りましたよ)。

15時からは外部講師による救急カンファレンス(私はER当番で参加出来ませんでしたが)。

2010年5月7日

昨日は、1年目研修医の初当直だったので、今朝は、初ERカンファレンスでした。

ミーティングの後は、病棟患者さんを診に行って、指示出し多数。

昼は指導医上級医会議をして、今日入院の患者さんを回診した後、実習の学生さんに研修説明。

その後、患者さんの家族との面談があり、指示を出している間に夕方になってしまいました。

今日は、京都GIMカンファレンスがあり、当院が発表に当たっていたので、学生さんと一緒に参加しました。

Y医師が、多彩な神経症状を呈する興味深い症例を提示してくれて、盛り上がりました。

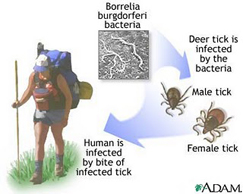

症例は、61歳男性で、主訴は7週間前からの右上肢巧緻運動障害。5週間前右上肢と左下肢の脱力、複視、構語障害、左小脳症状が出現し、他院入院。他院でのMRIでは異常なく、退院となっていましたが、入院4日前には右上肢の協調運動障害も出現し、当院入院となりました。

当院入院後の髄液検査、画像検査で異常なく、自己抗体やビタミン、梅毒、肝炎ウイルス検査も異常なし。皮膚に黒色痂皮様の皮疹があり、病歴をよく聞くと、鉱物の標本作りの仕事をしているので、よく山に登り、ダニにかまれることがあるとのこと。これは!と思い、抗体検査を提出し、抗生剤治療を開始したところ、症状軽快し、退院となりました。退院後に判明したライム病抗体は「陽性」で、ライム病ボレリア症(神経ボレリア症)の診断がついたのでした。

お見事!

2010年4月30日

午前中は、病棟当番で、研修医の動脈血ガス分析の手技指導をしました。

昼は指導医上級医会議の予定でしたが、患者対応やら何やらでお流れ。

その後、新しく入院した患者さんの診察と退院に向けたカンファレンスがあり、内科カンファレンスに出て、夕方は胸部CTカンファレンス。

夜、娘の中学校で研修旅行の説明会があり、それに参加して、終了後、娘と一緒に帰宅しました。

家に着いたのは8時半を過ぎていましたが、明日からは連休なので、ちょっとほっこらとしました。

2010年4月29日

今日は、休日でしたが、午後から京都家庭医療学センター(KCFM)の会議がありました。

2名が外部研修の報告をし、家庭医療学後期研修を終了したM医師が後期研修のまとめを報告しました。

久しぶりにメンバーの多くが顔を合わせていろいろと話ができました。

終了後は、研修修了祝いと新しく参加してくれたH医師の歓迎会も兼ねて飲み会をしました。

研修修了記念にKCFMからクリスタルの盾を贈りました。M医師は盾を手に、ご満悦の表情でした。

研修ご苦労様。あとは、専門医試験に向けて頑張って下さいね。

2010年4月28日

今日は、朝は、内科抄読会。

ミーティングの後、9時から看護学校の講義。

帰って、入院患者さんと家族の面談があり、その後、医学生さんへの研修説明。

昼は、研修医の新入院患者カンファレンス。

終了後、後期研修医のO医師の患者回診。

16時からは夜診があり、21時過ぎに終了。

休日の前日だからか、やたらと患者さんが多かったです。

家に帰って、妻と子供たちとおしゃべりをして、風呂に入って本日の活動は終了。

明日は休日なので、朝はゆっくりできそうです。

2010年4月27日

朝8時から、ERカンファレンス。

午前は、救急当番で、前半は患者さんがありませんでしたので、待機時間中に診断書や主治医意見書を記入。

後半は、急患がバタバタと来院。呼吸不全で緊急入院となった施設入所中の患者さんや、10分ほど続く左胸部~肩の「引っ張られる感じ」で入院となった不安定狭心症の患者さんなどがありました。

昼過ぎ、午前中往診に行っていた後期研修医の往診カンファレンスのために診療所へ。

カンファレンス終了後、病院に戻り、病棟回診。

夕方、翌日の看護学校の講義の準備をして、帰宅しました。

2010年4月25日

今日は、9時から17時まで日直で病院に缶詰。

い~い天気でしたよね~。

モッタイナイ!

気候が良かったせいか、日直はあまり忙しくはなかったです。

2010年4月24日

今日は、今年度第1回の外部講師のレクチャーがありました。

午前中は、症例検討とベッドサイドティーチングがあり、午後は病歴と身体診察のレクチャーがありました。

症例提示はSくんが頑張ってやってくれました。

今日は実は私の誕生日だったので、家族で近くに住む両親の家に行き、ごちそうになりました。

2010年4月23日

今日は、午前は往診の代診。

昼過ぎまでかかりましたが、往診はやっぱり「いい」ですね。

午後は、CPCで、呼吸不全で人工呼吸管理となり、残念ながら亡くなった症例でした。

1時間にわたり白熱した討論が行われました。

夕方は17時から21時まで準夜当直。

家に帰ったのは、11時前でした。

週末は疲れがたまります…。

2010年4月22日

昼に、総合内科のY医師が研修医対象のコア・レクチャーをしてくれました。

今日は、口頭でのプレゼンテーションの方法がメインでした。

今週から患者を受け持ち始めた新研修医も2度3度とプレゼンテーションをする機会があって、大分上達してきたようです。

午後は、日常医療総括会議がありました。

赤穂市民病院の邉見公雄先生に講演していただきました。

特に、医療安全と医療公開のユニークな取組みは感銘を受けました。

夜、医学生さんと面談し、帰宅しました。

2010年4月21日

今日は、午前中、自動車免許の更新に行きました。朝7:30に家を出て、8:40くらいに運転免許試験場につきましたが、もう、長蛇の列でした。

なんとか11時くらいに終わって、帰宅。

その後、出勤し、昼に第一回の新患カンファレンスを行いました。

初めての新患カンファレンスでしたが、結構プレゼンテーションもできていて、盛り上がりました!

新研修医のSくん、ご苦労様でした!!

2010年4月15日

90歳女性。軟便と嘔気があり、いつもと様子が違うので来院。

急性胃腸炎の疑いで入院となりましたが、HR=140 の洞性頻脈が認められていました。

入院時、血液検査はほぼ正常でしたが、入院後、肝機能が3桁に上昇、CTでは、胆嚢内に大きな結石があり、総胆管内にも小結石が認められました。

胸部大動脈は、ありえないくらいに蛇行しており、内径の拡大が(一部解離を疑わせるような部分も)認められました。

胆石胆管炎の診断で抗生剤を開始し、ERCPを予定していたところが、左上下肢の麻痺が出現。

頭部MRI DWIで、右放線冠などに複数のHigh intensity areaが認められ、脳梗塞と診断されました。

思わぬChains of eventsであれよあれよというまに状態が悪化した症例で、高齢者医療の難しさを一同、あらためて感じました。

2010年4月10日

頭痛と咳と痰が残っていましたが、今日は新研修医対象の臨床セミナーがあったので、カロナールを2錠飲んで、病院へ行きました。

臨床セミナーでは、

午前中は、SP(模擬患者)さんに来ていただいて、医療面接~鑑別診断~口頭プレゼンテーションのセッション。

昼はランチョンで、救急症例カンファレンス。

午後は、感染症レクチャーとグラム染色実習。

その後、「一歩進んだコミュニケーション」と題して、癌の告知のロールプレイとレクチャー。

夕方は、吉中院長の心電図道場(特別版)。

終了後、懇親会 と続きました。

結構濃密な一日でした。新研修医の皆さん、ご苦労さまでした。

私的にもハードな一日でした。カロナールを合計8錠服用してしのぎましたが…。

2010年3月20日

今日は、外部講師のカンファレンスがあり、初期研修医のE医師が発表しました。

症例は、81歳の男性で、主訴は全身倦怠感と立位歩行困難です。ITPの既往があり、AAA術後、前立腺癌術後、でCOPD、ASO、高血圧、高脂血症のある方で、入院2~3日前から歩きにくさを自覚していましたが、入院当日買い物に行き、店の前で倒れて立てなくなったため当院へ救急受診されました。来院時、発熱と血圧低下を認め、血液検査では、汎血球減少と軽度の腎障害、軽度の肝胆道系酵素の上昇を認めました。CTでは、脾腫が認められました。

討論では、発熱源の鑑別、汎血球減少症の鑑別を中心に議論が進められました。薬剤による副作用の検討も行い、H2RAに汎血球減少、ARBに無顆粒球症と血小板減少症の副作用があることがわかりました。

ベッドサイドに行き、皮疹や口腔内所見(口腔カンジダ症が見つかりました)爪所見、胸部聴診所見などを一緒に診ました。

その後、入院後の経過を検討し、終了しました。

午後は、今年度最後の研修管理委員会があり、2年目研修医の研修修了を認定しました。

2010年3月19日

今朝のERカンファレンスからの症例。

飲酒し、カラオケ店で動けなくなったと救急搬入された20代男性。

来院時は、しどろもどろにしゃべってはいたが、そのうち眠りこけてしまった(ように見えた!)。

急性アルコール中毒か?

しかし、友人から話を聞くとビール2本くらいしか飲んでいない人のこと。急性アルコール中毒にしては飲酒量が少ない…。

どうも様子がおかしいので、再度診察すると、右半身の麻痺が!

頭部CTを施行したところ、脳出血が判明しました!!

アルコールや薬物関係で救急搬入される患者さんは、眠り込んでいたり意識レベルが低下していて、本人からの病歴聴取が十分できないことが多いので、頭蓋内病変が隠れていてもわかりにくいことがあります。

なかなか教訓的なCaseでした。

2010年3月18日

午前中、救急研修の振り返りカンファレンスをしました。

80代男性。急激に発症した背部痛で来院。

来院時には症状はやや改善しいたものの、急いで胸部レントゲンと心電図の検査を。

心電図は変化なかったのでしたが、胸部レントゲンでは、縦隔の拡大とひだり肺野の透過性低下!

胸部CTでは、上行から下行、腹部にいたるまで大動脈の解離が認められました!!

緊急で転院先を当たり、来院1時間足らずで救急搬送となりました。

こんな背部痛は、患者も医者も冷や汗モノです。

2010年3月11日

午後、内科医師部会総会がありました。

第一部では、内科の後期研修医の研修総括の発表と指導医からのコメントが報告されました。

内科系後期研修医は、総合内科、循環器、消化器、神経リハ、家庭医療に所属しており、総計13名です。

総合内科は、ある意味ごちゃまぜで、感染症や呼吸器や集中治療、腎・透析などそれぞれ重点をおく分野が異なりながら、オーダーメイドで研修プランを作っているのが特徴です。

それぞれの後期研修医の成長と活躍ぶりを共有し、後期研修修了者への修了証授与も行われました。

第二部では、今後の後期研修のあり方についての意見交換が行われました。

後期研修医の皆さん、ご苦労さまでした。

2010年3月10日

朝、ERカンファレンスの後、医局朝礼があり、午前中は代診で診療所の糖尿病外来へ。

今日はちょっとこみ入った患者さんが何人かあり、外来が終わったのが14時。

それから、握り飯を食べて、病棟で回診と指示出しをして、16時からはまた診療所の夜診へ。

夜診もちょっとこみ入った患者さんがあり、やや長引いて、21時過ぎに終了。

その後、後期研修医のT医師の外来振り返りをして、終わったのが22時。

家に帰りついたのは23時になっていました。

結局、外来を10時間ほどしていたことになります。

さすがに、疲れました…。

2010年3月9日

「100年ブランド メイヨー・クリニックの精神」と帯に書かれています。優れた基本的価値観が100年間失われず、文化となり、発展の保障となっているという意味です。

「メイヨー・クリニックの二つの重要な価値観、『患者のニーズを最優先する』と『医療は協力の科学として行われるべきである』は、他のすべての価値観の基礎となっている。」(p121)

「『患者のニーズを最優先すること』というモットーはメイヨー・クリニックという布地に―つまり、その文化に―織り込まれており、もしそうでなかったら、今日クリニックは存在していなかったかもしれない。」(p48)

本書では、メイヨー・クリニックを「世界一の医療機関」たらしめている組織文化とその継承・育成の方法を歴史的にも検証しながら、明らかにしています。そして、「患者のニーズを最優先する」=The needs of the patient come first. という文化が、医療者と患者さんの関わりの中で日々感動を生み出しており、それが口伝えで広められながら、メイヨー・クリニックのブランド力のもとになっていることが詳細に書かれています。

医療に携わるすべての職種の人におすすめの本です。

2010年3月7日

副題に―老人往診3万回の医師が見つめる命 とあります。

「とにかく家に往診に行って、わかることがたくさんあります。(中略)患者さんと医師の間にある溝が少し埋まり、信頼関係が芽生えます。ここが大変重要な往診の極意だと私は思うのです。」(p38)

「訪問診療を希望される患者さんは、平均3年の命です。(中略)最終的にはその人らしい死、安らかな死をどう迎えてもらうのかを意識した関わりになります。苦しいこと、痛いことが少なく、美味しく食事ができ、楽しい出来事のある日々を過ごしてもらえるようにサポートすることが医療の基本的目標になります。大勢に影響のないようなこまかな異常をいちいち治そうとして、食事や生活習慣に難しい規制をするのは愚の骨頂だと私は思っています。」(p43)

う~ん、経験から出てくる含蓄のある言葉がある本です。

早速、往診している後期研修医に読ませてあげよう!

2010年3月6日

今日は、勤務は休みでしたが、9月から月に一回受講してきた京都大学臨床疫学教室(福原教授)の「実現・持続可能性のある臨床研究フェローシップ構築研究」のAコースが本日で修了となりました。

このコースは、研究デザインと統計学の二本立てのレクチャーシリーズでしたが、かなり勉強になりました(でも、正直言って、統計学はチンプンカンプンのところも結構ありました)。

今日は、13時から特別講座として、UCSF総合内科のMitchell D Feldman教授の「臨床研究・トランスレーショナル研究に関するUCSFの組織的展開」と題する講演があり、14時から「交絡因子の調整」についての統計学のレクチャー、15時から「診断プロセスを評価する研究のデザイン」と題した名古屋第二赤十字病院の野口善令先生のレクチャー、16時からFAQ(疑問点に答える)の時間が1時間あり、その後、修了認定試験が1時間ありました。

これで認定試験に受かっていれば修了となりますが、修了したからといってすぐに臨床研究ができるわけでもないので、地道に勉強を続けながら、研究の準備を進めていかなくては、と思うのであります。

しかし、今日は、ハードであった!!

2010年3月5日

午前中、病棟当番でした。主治医が外来や検査に入っていたり出張だったりした場合、当番医が対応します。

熱が出たとか、意識の覚醒が悪いとか、あちこちで呼ばれるので、結構大変です。

人工呼吸管理となっている患者さんのレントゲンをふと見ると、一昨日まで虚脱していた右肺に空気が一杯入っています。よくみると、肺紋理がなく、これは気胸か!?

CTを撮るとやっぱり気胸でした。人工呼吸管理の方なので、すぐにトロッカカテーテルが挿入されました。

夕方は、月に一度の京都GIMカンファレンスに研修医と一緒に参加しました。

1例目は、77歳の糖尿病のある男性の繰り返す嘔吐の症例。DKAかと思ったら、呼吸性アルカローシスになっていた。入院した夜はせん妄状態になり、翌日、眼振と構音障害が…。

2例目は、48歳女性の繰り返す肝障害。肝生検までしたのだが…それはいけませんな。

3例目は、82歳女性の比較的急速に進行した人格変容と発熱。Rapidly progressive dementiaの鑑別でたどり着いた疾患は、なんと…。

と、今回もとても勉強になる症例ばかりでした。

2010年3月4日

午前中、研修医の救急研修カンファレンス。

MRIで見逃しそうになった脳出血の症例(MRIでは、出血はわかりにくい)や、白血球3万の精査目的で紹介入院となりかけたが身体所見をもう一度取り直して急性虫垂炎が診断できた症例など、教訓的な症例が検討されました。

午後は、14時から会議がありましたが、14時30分から新人薬剤師の症例発表会があり、講評者として参加しました。

外来化学療法に関する発表、アルコール性肝硬変の患者さんとの関わり、鎮痛薬の使用についての発表、薬剤適正使用改善の取り組みなど、薬剤師ならではの視点からの発表で、私自身も勉強になりました。

そのあと、病院へ戻って会議に参加して、夜も別の会議があって、家に帰ったのは10時をまわっていました。

2010年3月1日

昨日と今日と、子どもたちのリクエストもあって、マイケル・ムーアの「華氏911」と「Sicko」を観ました。

見終わった後の感想では、アメリカには「自由」(=金儲けの自由、搾取の自由)は保障されているが、ひとりひとりの国民を大切にする=民主主義は全く保障されていない。金を儲けるにはアメリカも良いが、住むにはヨーロッパかカナダがいいな! という事で意見が一致しました。

日本は?

今のところ、まだそう悪くはないかもしれないが、アメリカ追従をやめさせないと良くなりそうにないですね。

その行末を決めるのは国民一人ひとりですが。

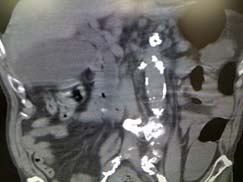

今日は、11時から16時30分までER当番でした。

呼吸困難で独歩で来院した50歳代の男性。胸部レントゲンを撮ると(左写真参照)大量の右胸水!!

胸腔穿刺では、血性胸水が引けました。

そのまま入院となったのは言うまでもありません。

40歳代のDCM-like heartからのうっ血性心不全の入院もありました。

39歳の脳梗塞後遺症の方のWBC=39000の入院依頼もあり、初期研修医のO医師が身体所見をとって、右下腹部に圧痛があると判明し、腹部CTを撮ったところ、根部に糞石を伴なう腫大した虫垂を認め(写真参照)、緊急手術適応となった方もありました。

両下肢が動かない、と救急車で運ばれてきた統合失調症の方は、維持輸液をしているあいだにスタスタと歩くようになりましたし、胆石性胆管炎で緊急入院となった方もありました。

他にも(内科とは関係ありませんが)小児のCPAの搬入があったり、とても忙しい救急でした。

夕方は、4月から勤務していただくH医師と勤務予定の確認の面談もありました。

あ~忙しかった!

2010年2月20日

今日は、外部講師のカンファレンスがありました。

症例は、77歳の男性で、主訴は1ヶ月前から続く疲労感と食思不振です。

生来医者嫌いでどこにもかかっていなかった方ですが、1ヶ月前から徐々に食欲がなくなり、来院5日前からほとんど食べられなくなったため、家族に付き添われて来院しました。

鑑別診断は、感染症、内分泌疾患、膠原病、悪性腫瘍、血液疾患、代謝性疾患など多岐にわたりましたが、血液検査では汎血球減少と腎不全が認められました。骨髄穿刺をしたところ、芽球が50%以上を占めており、急性白血病の診断で他院に転院になりました。慌ただしい経過に、みんなびっくり。

ディスカッションの後、類似の疾患の提示もあり、勉強になりました!

午後は、家庭医療学グループのSkype会議があり、Journal clubの担当だったので、American Family Physicianから「高齢者の運動療法の指針」を訳して紹介しました。

会議の内容も盛りだくさんで、18時過ぎに終了しました。

お疲れ様でした!!

2010年2月18日

今日は、初期研修医のOSCEが行われました。

「頭痛」「胸痛」「腹痛」を訴える患者さん(SP=模擬患者さん)の医療面接をし、その後、上級医に対しての口頭での症例報告、鑑別診断のリストアップと次のプラン(診断プラン、治療プラン、教育プラン)の提示が課題です。

1年目研修医がSPさんを入れたセッションをするのは、4月、11月に続いて3回目です。

評価者からも、SPさんからも、回を重ねるほどにスキルアップしているとの声が聞かれました。

それぞれの研修医にとっても振り返りの良い機会になったようです。

研修医の皆さんも、SPさんも、評価者の指導医の面々も、ご苦労様でした!

2010年2月15日

今日は、午前は病棟で、午後、ER当番。

右気胸の20歳男性が来院され、ERで研修医のO君がトロッカカテーテルを挿入しました。

スムーズにいれるところを見て、1年目研修医といえども、研修を開始してもう10ヶ月になるので、結構やるもんだな!と思いました。

夕方は、初期研修委員会。

帰りに妻と二条生協で待ち合わせをして、買い物をして家に帰りました。

2010年2月14日

今日は、大阪のクロス・ウェーブ梅田にて、民医連近畿地方協議会 第7回 研修医症例発表会が行われました。

京都からも1年目と2年目の研修医10名が発表しました。

今年は、1年目研修医も3回ほど予演会を行い、内容を練り上げて参加しましたが、全体のレベルも高く、座長賞を獲得したのは2年目研修医のKさんだけでした。

でも、みなさん頑張りました!!

ご苦労さまでした!!

午後は、筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター教授の徳田安春先生の「スーパーレジデントのつくりかた」と題した講演があり、(1)屋根瓦方式+標準治療による教育、(2)チームワークのシミュレーションによる評価、(3)P-MEXによるプロフェッショナリズムの評価、(4)EBMのコンテストによる評価、(5)臨床研究の奨励、(6)屋根瓦式指導+指導医との対話による学習+患者から学ぶ自己学習の継続の三位一体によるスーパーレジデントの育成について話されました。

明快なメッセージに、学びもたくさんありました。

2010年2月12日

次の日曜日に近畿の民医連の初期研修医が集まって症例発表会があるので、今日はその予演会をしました。

午後から、1年目研修医5名と2年目研修医1名の発表を一人30分くらいずつかけて検討しました。発表時間が7分なので、かなり発表内容を絞らないと時間内に収まりません。これも言いたい、あれも言いたい、ところをぐっと抑えて、コンパクトな発表になるように検討します。

これで、なんとか本番に望めそうでしょうか。

夕方、胸部CTカンファレンスもありました。

アスベストに伴う良性胸水の検討から始まり、右第一肋骨に重なって見えた腺癌の症例や間質性肺炎(NSIP)の診断および鑑別、徐々に進行する空洞と胸水を伴う陰影の鑑別診断など、興味深い症例検討でした。次回の胸部CTカンファレンスは1ヶ月後です。

2010年2月6日

今日は、大阪で近畿厚生局主催の臨床研修病院研修説明会がありました。

当院の研修医も参加して、医学生さんに初期研修の説明を行いました。

私は、昼で会場を後にし、京都に戻り、14時からの臨床研修コア・コースにぎりぎり間に合いました。

16時に終了し、帰宅。

帰りの地下鉄で娘と一緒になり、一旦家に帰った後、娘と一緒に買い物に行きました。

ちくまライブラリーの新書です。

若者の『新型うつ病」について解説しています。

読んでいて、なるほど! と思い当たるふしがあります。

研修医(に限らず、新卒の若者の)指導に携わる方は、必読書です!

2010年2月5日

今日は、午後、京大救急部の山畑Drの救急カンファレンスとそれに続いてハイチ地震の救援報告がありました。

外傷後の感染や骨折で切断が必要になるケースなどスライドで紹介。2週間で500名余りの患者を診察したとのことでした。

夜は、音羽病院で京都GIMカンファレンスがあり、研修医とともに参加しました。

そろそろうちも発表しないと。

2010年2月4日

今日は、いろいろあってとても忙しかったです。

朝、ERカンファレンス。

9時から医療安全の会議

11時から倫理委員会運営委員会

12時30分から研修医症例発表会の予演会

14時から医師部会議

15時30分からER当番

17時から救急総合内科カンファレンス

19時から医師委員会

………

はあ~…今日は本当にいろいろあった一日でした!

いのちのカルテ 読みました。

本の帯には「いのちに格差はない 患者によりそう医療を貫いて個室料をとらずに頑張る病院 感動のルポ」とあります。

実は、私が研修1年目にお世話になった病院の話です。

「病院がここまでやるか!?」みたいな話ですが、22年前に私が働いていた頃から、こんな病院でしたので、違和感はありません。

でも、昨今の格差社会、健康破壊はその頃とは比べようもなく問題を深化させているのだと実感します。

私としては、あとがきの石橋先生の文章に感動しました!!

2010年1月30日

本日午後、家庭医療学会近畿ブロック後期研修医ポートフォリオ発表会がありました。

近畿の家庭医療後期研修医16名が、それぞれの診療や院内での活動をもとに、発表しました。

昨年に続き、2回目になりますが、発表者の数も発表内容も昨年より充実していました。

家庭医の活動は、多岐にわたっていることと、後期研修医がそれぞれ確実に成長していることが確認できました。

その後は、飲み会があって、京都に帰ってきたのは日付変更直前でした。

2010年1月29日

今年度初めから日本医師会の医療安全推進者養成講座を受講していました。指定文献を読んで問題に回答し送信するというインターネットベースの講座です。

9ヶ月にわたる受講でしたが、本日やっと最終回の回答を送信して終了しました。

最終回は、「医療現場におけるコーチング術」でした。

内容は、

1. コーチング概論

2.コミュニケーションの準備

―マイコミュニケーションゴールを持つ

―アイコンタクト

―ポジショニング

―アイスブレイク

3. コミュニケーション〈基礎編〉

「聴くこと」

―ゼロポジション

―ペーシング

―うなづきと相槌、オウム返し

「質問すること」

―オープン型質問とクローズ型質問

―未来型質問と過去型質問

―肯定型質問と否定型質問

―塊をほぐす

「伝えること」

―IメッセージとYOUメッセージ

―許可をとる枕詞で効果的に伝える

―積極的に承認する

―要望する

―一時停止する

4. コミュニケーション<応用編>

―マイゴールの設定

―マイアクションプランの設定

―行動をサポートする

と、コーチングの技術が紹介されています。これだけのことが駆使できるようになると大したものです。

コミュニケーションがストレスなく出来るようになると、他の人をもっと愛せるようになれそうですね。

2010年1月23日

今日は、東京八重洲で家庭医療学会プログラム責任者の会と指導医養成WSがありました。

朝から新幹線に乗り、東京へ。プログラム責任者の会は私が代表を努めさせていただいているので、準備と運営でちょっと大変でしたが、無事に終わってほっとしました。

指導医養成WSは、ポートフォリオの評価/指導と作成援助をどう進めるか、がテーマで、実際に後期研修医が作成したポートフォリオを読んでグループ討議をし、レクチャーを聞くというものでした。ポートフォリオ評価のコツが少し分かりました。

夜は、宿泊せず、京都にとんぼ帰りでしたが、18:00にWSが終了して、家に着いたのは21:30くらいでした。のぞみは速い!

2010年1月22日

朝、ERカンファレンスに参加して、医局に行くと、医局秘書の西田さんが血相を変えて「なんでここに居るんですか!?」と。なんと、今日は午前中第二中央病院へ支援に良く予定だったのでした。

急いでタクシーを捕まえ、第二中央病院へ。

病棟と救急外来の当番をして、SSSから徐脈となり気分不快を訴えた70歳代の男性と急に意識低下とSpO2低下をきたして搬入された80歳代の女性が緊急入院となりました。二人目の方は、午後への交代時間直前に来て、低酸素と高炭酸ガス血症によるアシドーシスで息も絶え絶えだったので、病棟に上がってすぐに気管内挿管しました。

そんなこんなで大幅に午後にずれ込んだので、京大救急科の松田准教授のレクチャーとICU回診には参加出来ませんでした。残念。(研修医達はたくさん参加していたようです)

夕方は、福井大学名誉教授の伊藤春海先生の胸部CTカンファレンスがありました。胸部レントゲンの読みから始まり、鑑別診断を上げ、胸部CTを読影し、CT所見から単純レントゲン写真の所見に戻り、と丹念に症例を検討しました。本日検討したのは3例のみでしたが、3時間ほどかけての読影でお腹いっぱいになりました。次回は2月12日の予定です。

2010年1月21日

地下鉄での濫読です。

「ハーバード大学交渉学研究所のメイン・スタッフが開発・構築した交渉術の決定版を全て公開!」との謳い文句です。初版は1990年ですから20年前の本ですが、内容は今も古くありません。

キモはソフト型(柔軟型)交渉でもなく、ハード型(強硬型)交渉でもなく、原則立脚型交渉をせよ!ということ。

原則立脚型交渉とは、「人…人と問題を区別する、利害…立場ではなく利害に焦点を合わせる、選択肢…多くの可能性を考えよ、基準…結果はあくまでも客観的基準によるべき」というもので具体例(家賃の交渉から国家間の交渉まで)を引きながらわかり易く解説しています。

交渉をWin-Win型に導くやり方がわかる本です。

しかし、交渉を「ゲームとゲームのルール」と言い切ってしまうところがアメリカ的!?

午前中、救急ローテート中の初期研修医の振り返りをしました。

70歳代の男性。来院半日前からの心窩部痛と両肩痛で来院。腹部所見では筋性防御があり、レントゲンでは両横隔膜下に著明なfree airが! 外科コンサルトし、緊急手術となりました。両肩痛は横隔膜への刺激による関連痛でした。

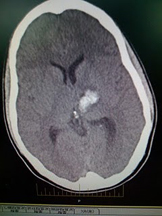

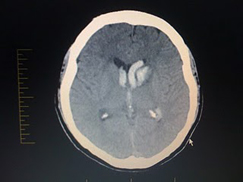

50歳代の女性。5日前からの頭痛、嘔吐にて来院。2日前、3日前にも他院受診しているが、胃腸炎と診断されて内服薬を処方されていました。神経学的所見は動揺性歩行はありますが、麻痺などは認めず。頭部CT施行したところ、左尾状核の脳出血が認められ、脳室穿破も見られました。すぐに脳外科病院へ転送になりました。

尾状核出血は、比較的頻度が少なく、症状としては頭痛、嘔気嘔吐、意識障害など、くも膜下出血と似た症状が多いようで、結構症状からの診断は難しいことがあるようです。

この患者さんも、他院で見逃されて(後医は名医といいますが)いて、たしかに症状からは診断が難しい症例だったかと思われます。

いや~、勉強になりました。

2010年1月16日

午前中、外部講師によるカンファレンスがありました。

研修医のK医師がプレゼンテーション。70歳の女性で失見当識、意識変容にて受診。発熱があり、後頭部に切創あり。両側腱反射亢進とバビンスキー反射陽性を認めました。

例によって、鑑別疾患を「仮説演繹法」により詳細に検討し、ベッドサイドへ。

入院して10日目になり、症状はすでに軽快していましたが、左上肢Barre signと腱反射亢進、Babinski反射は認められました。

その後、検査所見を検討し、診断・治療について検討して、終了しました。

午後は、大阪で民医連関西臨床研修センター主催の関西合同カンファレンスがあり、研修医とともに参加しました。

症例提示があり、小グループでの討論も挟みながらの検討を2例行い、その後、藤田保健衛生大学の山中克郎先生の「ひらめき診断術『キーワードを探せ』」と題した講演があり、医学生や研修医などたくさんの参加者で、予定時間を大幅に延長してとても盛り上がりました。

自称「草食系 救急内科医」という山中先生は、語り口も穏やかに、ご自分の経験された症例の提示も含め、興味深い講演をしていただきました。わざわざ名古屋から「おみやげ」を持参され、うまく病気を当てられた医学生や研修医に「ご褒美」として手渡されました。最後に示された「良き臨床医」になるための「メッセージ」は経験に裏打ちされた言葉としての重みを感じました。

余韻をかみしめながら、眠い目をこすりながら、京都に戻りました。

2010年1月14日

今日も朝からERカンファレンス。今は、病棟が満床で、救急搬入がストップしているので、夜間の患者さんは割と少なかったようです。ただ、インフルエンザの患者さんはまだまだ発生しているようで、何人も受診していました。

10時から救急ローテート研修の振り返り。救急当番で診た患者さんの振り返りです。

途中で病棟からEMコール(救命コール)があり、中断。一段落ついたところで医局に戻り、カンファレンスを再開。病態の検討から救急受入のあり方やシステムについての議論までいろいろありましたが、有意義な時間でした。

昼は昼食をとりながら、ハリソン内科学を読みました。

ハリソン内科学は日本語第3版が昨年のクリスマスに出版されたばかりですが、カラーや図表が増え、より読みやすくなりました。というか、読んでいて楽しいですね。

午後は、患者さんの家族と面談、その後、看護実習生に病態説明をし、急いで患者さんの退院に向けての(他職種参加)拡大カンファレンスに参加し、それを途中で抜けて内科医局会議に参加(それも途中で抜けて、胸腔穿刺の指導)。その後、臨床研修部の会議があり、6時30分から(の予定が7時過ぎにずれ込みましたが)別の患者さんの家族と面談。

8時に病院を出て、帰宅。

妻がカナダ産のクローバー蜂蜜を買って来たので、トーストに塗って食べましたが、これが美味しかった!一匹のミツバチが一生に作る蜂蜜は小さなスプーンに1杯程度なのだそうです。カナダ産のクローバー蜂蜜はブドウ糖が多く、すぐに結晶化して白い蜂蜜になるのだそうです。それをゆっくり撹拌して食べるととってもクリーミーでコクのある蜜になります。

疲れた脳にはお勧めですよ!

2010年1月10日

家の洗濯機の排水管が破れて水が吹き出していたので、今日は朝からその修理にかかりました。一家総出で乾燥機と洗濯機を動かしてみると、なんと洗濯機の下のトレイが割れて水が漏れていることがわかり、てんやわんやでした。

午後は、中央病院で京都家庭医療学センターの定例会+新年会。

みんなで、京都家庭医療学センターのミッションをKJ法を用いて討論し、後半は1月30日の近畿ポートフォリオ発表会の予演会をしました。

その後、近くの店に繰り出して新年会をして盛り上がりました。

2010年1月9日

朝、バタバタしていたので少し遅れてERカンファレンスへ。

午前中、病棟回診と退院患者さんの診療情報提供書作成、日当直医マニュアルの見直しなど。

午後は、臨床研究コア・コースに参加するため京大へ。

4時間の講義を受け、結構クタクタになりながら、家に帰りました。

夜は、(妻が診療所の新年会だったので)子供たちと中華料理を食べに行きました。

2010年1月8日

朝、いつものERカンファレンス。

前夜、かかりつけの患者さんのCPA搬入を受け入れられなかった(外科手術が長引き、当直の研修医が他院へイレウスの患者さんを搬送しており、病棟の対応もあったため、受け入れ態勢が取れなかったという背景はあったのですが)ことから、救急対応の体制を再度見直す必要があり、各部署と調整。

夕方、京都GIMカンファレンスへ行く予定でしたが、急に家の用事が入り、行けず。

結構いろんなことで手をとられて、ちょっと息切れ…。

2010年1月7日

朝、いつものERカンファレンス。

うっかり忘れていましたが、今日は午前中、診療所の外来の代診が入っていたので、慌てて春日診療所へ。

昼過ぎに病院へ戻り、病棟回診へ。

15時からは外来救急番で、研修医と一緒に救急対応しましたが、脳梗塞、肺炎+副鼻腔炎、脳梗塞、肺炎…と入院が相次ぎ、てんやわんやでした。

夜は、会議があり、その後、新年会がありました。

家に帰ってバタンキューと寝ました。

2010年1月5日

昨日は、当直でした。

研修医と一緒に当直に入りましたが、気管支喘息重積発作、急性膵炎、急性アルコール中毒、対麻痺など、バラエティにとんだ患者さんが来院されて、なかなか充実した(大変な)当直でした。(それでも、3時間ほどは寝られたでしょうか)

今日は、直明けにも関わらず2時間ほど救急外来に入り、イレウス(鼠径ヘルニアの嵌頓でした)や肺炎や黄疸の患者さんが入院されました。

午後は直明けの休みをとって帰りました。

まあ、この年で当直も結構しんどいですよね。

2010年1月1日

いよいよ2010年になりました。

昨年は、いろんなことがあったなあ、とこのブログを見返して感慨にふけっておりましたが、今年も頑張っていきたいと思います。

今年は元旦から勤務でした。

病棟の担当だったので、年末休みになってから入院した患者さん(まだ主治医が決まっていない)と病状に変化のある患者さんあわせて20名余りを見て回ったら、昼ごはんを食べる時間もなく、もう夕方になってしまいました。

今年も忙しい年になりそうです。

本年も宜しくお願いします。

明けましておめでとうございます。

今年の年賀状は、我が家のペット達でした。

今年の抱負は…。

まだまだ考え中。